兀的说文解字解释

兀

wù儿部 部 3画 U+5140

大徐本

小徐本

卷别卷十六反切吾忽反頁碼第714頁,第4行,第1字述

高而上平也。從一在儿上。讀若夐。茂陵有兀桑里。

高而上平也。從一在儿上。讀若夐。茂陵有兀桑里。

段注本

卷别卷八下反切五忽切古音第十四部頁碼第1617頁,第1字許惟賢第709頁,第4字

高而上平也。从一在儿上。

高而上平也。从一在儿上。

段注儿各本作人。今正。一在儿上。高而平之意也。凡从兀聲之字多取孤高之意。

讀若夐。

段注夐今韵在四十四諍。古音在元寒部。今韵十月者,元之人也。兀音同月。是以跀亦作𧿁。其平聲讀如涓。在十四部。今音五忽切。

茂陵有兀桑里。

段注《地理志》右扶風有茂陵縣。《郡國志》同。許多言鄉言亭。此言里者,葢周秦舊名。

白话解释

兀,物体高但上部平坦。字形采用“一、人”会义,表示“一”在“人”之上。诗音像读“敻”。茂陵县有一个叫“兀桑里”的地方。

字形解说

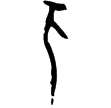

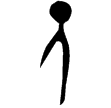

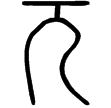

殷金文族徽像人側形而大其首,強調人的頭部。字應與元字相當。在六書中屬於獨體象形。篆文分析為從一在儿上。從一是由金文化點為橫的變形。字切割為二部件來理解,可商。

字形演变

甲3372(甲)

狽元作父戊卣(金)商代晚期或西周早期

說文‧儿部