訴的说文解字解释

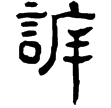

訴

sù言部 部 12画 U+8A34

大徐本

卷别卷三上反切桑故切頁碼第75頁,第22字續丁孫

𧦡

異體𧩯、訴

告也。从言,㡿聲。《論語》曰:「訴子路於季孫。」

告也。从言,㡿聲。《論語》曰:「訴子路於季孫。」

鉉注臣鉉等曰:厈非聲。蓋古之字音多與今異。如皀亦音香、釁亦音門、乃亦音仍,他皆放此。古今失傳,不可詳究。

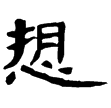

𧪜

訴或从言、朔。

訴或从言、朔。

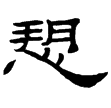

愬

訴或从朔、心。

訴或从朔、心。

附注段玉裁注:「凡從㡿之字,隸變為厈,俗又為斥。」

小徐本

卷别卷五反切桑祚反頁碼第213頁,第1行,第1字述

告也。從言㡿聲。《論語》曰:「𧩯子路於季孫。」

告也。從言㡿聲。《論語》曰:「𧩯子路於季孫。」

反切………頁碼第213頁,第1行,第2字述

訴或從言、朔。

訴或從言、朔。

反切………頁碼第213頁,第1行,第3字述

訴或從朔、心。

訴或從朔、心。

段注本

卷别卷三上反切桑故切古音第五部頁碼第398頁,第4字許惟賢第179頁,第14字

告也。从言。㡿聲。

告也。从言。㡿聲。

段注桑故切。五部。凡從㡿之字隷變爲厈。俗又譌斥。

《論語》曰:訴子路於季孫。

段注《憲問》篇文。

𧩯或从言朔。

𧩯或从言朔。

𧩯或从朔心。

𧩯或从朔心。

段注今《論語》作此。

白话解释

诉,告知,使他人知情。字形采用“言”作边旁,采用有所省略的“厈”作声旁。《论语》上说,“公伯寮向季孙诬告子路。” ,这是“诉”的异体字,字形采用“言”作边旁,“朔”作声旁。“愬”,这也是“诉”的异体字,采用“心”作边旁,“朔”作声旁。

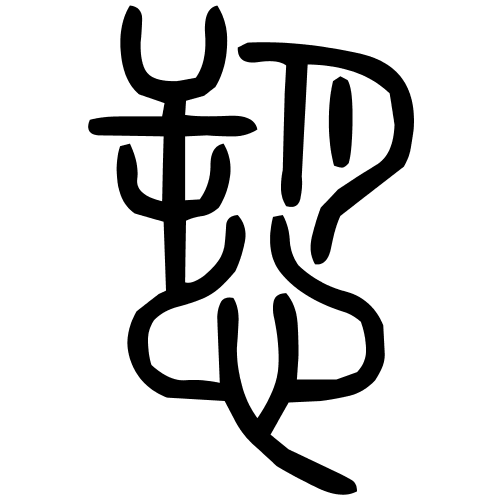

字形解说

此字始見於篆文。篆文從言、斥聲;或體從言、朔聲;又從心、朔聲。隸書、楷書同篆文。「訴」字本義為告狀、控告,必需以言語進行,因此從「言」表義;從「斥」聲有兼義的功能,「斥」在文獻中多半有「責罵」、「指責」的意思,「告狀」、「控告」必需指責對方的錯誤,因此「訴」字從「斥」聲,應該有兼義的功能。各形在六書中都屬於形聲兼會意。

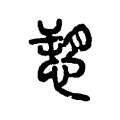

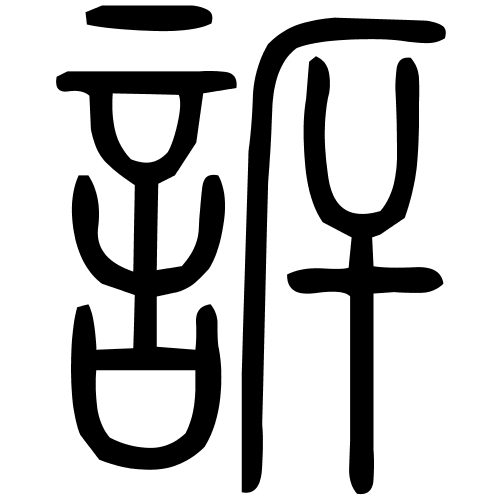

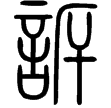

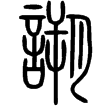

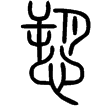

篆体字形

藤花榭本正篆

藤花榭本重文1

藤花榭本重文2

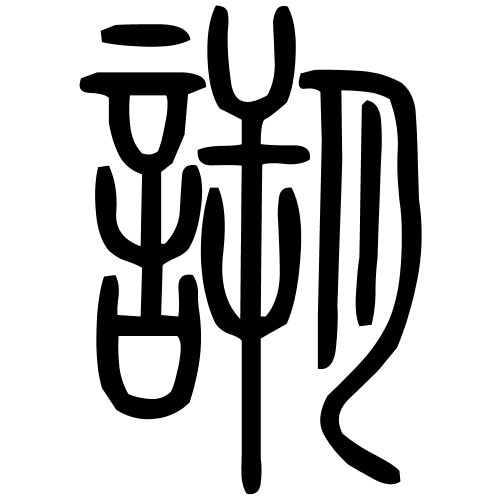

段注正篆

段注重文

段注重文

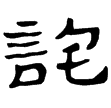

字形演变

說文‧言部

說文或體

說文或體

武威簡.王杖八(隸)西漢

鄭固碑(隸)東漢

甘谷漢簡(隸)東漢

淮源廟碑(隸)東漢

晉張朗碑陰(隸)西晉

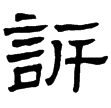

楷書

附检字

告也。从言,厈省聲。《論語》曰:“訴子路於季孫。”臣鉉等曰:厈非聲。蓋古之字音多與今異。如皀亦音香、釁亦音門、乃亦音仍,他皆放此。古今失傳,不可詳究。(𧪜)訴或从言、朔。(愬)訴或从朔、心。