聖的说文解字解释

耳部 部 13画 U+8056

大徐本

卷别卷十二上反切式正切頁碼第399頁,第4字續丁孫

聖

通也。从耳呈聲。

通也。从耳呈聲。

附注李孝定《甲骨文字集釋》:「(甲骨文)象人上着大耳,从口,會意。聖之初誼為聽覺官能之敏銳,故引申訓『通』;賢聖之義,又其引申也……許君以形聲說之,非是。聽、聲、聖三字同源,其始當本一字。」

蔣注武則天新造字:𨲢(𨲚𨲉)。

小徐本

卷别卷二十三反切詩令反頁碼第959頁,第6行,第1字述

通也。從耳呈聲。

通也。從耳呈聲。

段注本

卷别卷十二上反切式正切古音第十一部頁碼第2365頁,第1字許惟賢第1028頁,第1字

通也。

通也。

段注《邶風》。母氏聖善。傳云:聖,叡也。《小雅》。或聖或不。傳云:人有通聖者。有不能者。《周禮》。六德敎萬民。智仁聖義忠和。注云:聖通而先識。《洪範》曰:睿作聖。凡一事精通,亦得謂之聖。

从耳。

段注聖从耳者,謂其耳順。《風俗通》曰:聖者,聲也。言聞聲知情。按聲聖字古相叚借。

呈聲。

段注式正切。十一部。

章太炎说文解字授课笔记

通達事理曰聖。聖與聽音義相似,鐘鼎篆聖聽皆作囗。孔子六十而耳順,則達乎聖之域,即善聽也。

鐘鼎作囗,即聽字,聖人者,通人,能聽人也。

聖人者,通人也。通達事理曰聖。聖與聽音義相似(聖古音近聽)。鐘鼎文聖聽皆作囗。孔子六十而耳順,則達乎聖之域,即善聽也。或謂聖當訓聆,聽當訓通,因聖从呈、聽从悳也。而聽又引申為善(?),此說亦可從。

聖人者,通人也,通達事理也。聖聽音義相似,鐘鼎皆作囗。孔子六十而耳順,則達乎聖之域,即善聽也。

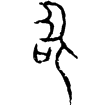

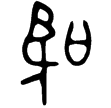

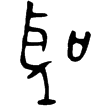

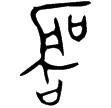

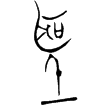

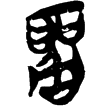

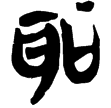

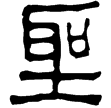

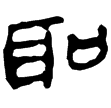

字形解说

甲骨文字形像人上著大耳、從口。像人上著大耳,強調耳朵聽覺的敏銳;從口,本義是嘴巴,此指聲音的來源(參考李孝定說法)。金文形聲化為從耳口、?聲。戰國文字進一步將口、?結合為呈字,形變為從耳、呈聲。篆文、隸書、楷書皆承戰國文字字形而來。在六書中屬於形聲。

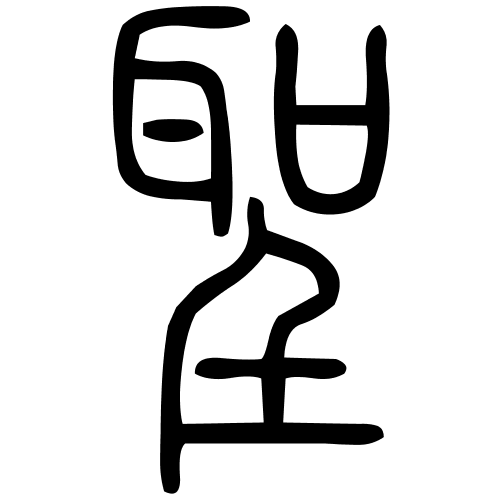

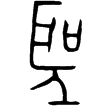

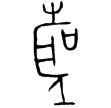

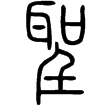

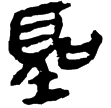

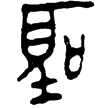

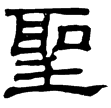

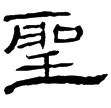

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

乙5161(甲)

史墻盤(金)西周中期

師望鼎(金)西周中期

丼人𡚬鐘(金)西周晚期

匽伯聖匜(金)西周晚期

叔之仲子平鐘(金)春秋晚期

中山王昔壺(金)戰國晚期

包2.84(楚)

郭.唐.4(楚)

郭.唐.6(楚)

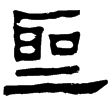

說文‧耳部

睡虎地簡8.1(隸)秦

老子甲66(隸)西漢

滿城漢墓宮中行樂錢(隸)西漢

老子乙前4下(隸)西漢

熹.易.說卦(隸)東漢

曹全碑(隸)東漢

鮮于璜碑(隸)東漢

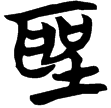

楷書

附检字

通也。从耳呈聲。