方的说文解字解释

方

fāng方部 部 4画 U+65B9

大徐本

卷别卷八下反切府良切頁碼第281頁,第9字續丁孫

方

併船也。象兩舟省、緫頭形。凡方之屬皆从方。

併船也。象兩舟省、緫頭形。凡方之屬皆从方。

汸

方或从水。

方或从水。

附注按:方像耒,上短橫像柄首橫木,下長橫即足所蹈履處,旁兩短畫或即飾文。古者秉耒而耕,刺土曰推,起土曰方。

附注《說文新證》:「裘錫圭以為甲骨文、金文『亡』字,象刀之鋒芒,『方』字則為『亡』字之分化字,變圓形為橫筆,以表示『方圓』之義,『方』、『亡』二字聲近韻同。」

小徐本

段注本

卷别卷八下反切府良切古音第十部頁碼第1614頁,第5字許惟賢第708頁,第6字

倂船也。

倂船也。

段注《周南》。不可方思。《邶風》。方之舟之。《釋言》及《毛傳》皆曰:方,泭也。今《爾雅》改方爲舫。非其義矣。倂船者,並兩船爲一。《釋水》曰:大夫方舟。謂倂兩船也。泭者,編木以爲渡。與倂船異事。何以毛公釋方,不曰倂船而曰泭也。曰倂船,編木其用略同。故俱得名方。方舟爲大夫之禮。詩所言不必大夫。則釋以泭可矣。若許說字。則見下从舟省而上有竝頭之象。故知倂船爲本義。編木爲引伸之義。又引伸之爲比方。子貢方人是也。《秦風》。西天之防。毛曰:防,比也。謂防卽方之假借也。又引伸之爲方圓,爲方正,爲方向。又假借爲旁。丄部曰:旁,溥也。凡今文《尙書》作旁者,古文《尙書》作方。爲大也。《生民》。實方實苞。毛曰:方,極畝也。極畝,大之意也。又假借爲甫。《召南》。維鳩方之。毛曰:方之,方有之也。方有之猶甫有之也。

象兩舟省總頭形。

段注兩當作㒳。下象兩舟倂爲一。上象兩船頭總於一處也。府良切。十部。《通俗文》。連舟曰舫。與許說字不同。葢方正字俗用舫。

凡方之屬皆从方。

方或从水。

方或从水。

章太炎说文解字授课笔记

方之引申為併,即比也(比方人物),方圓當作匚。

白话解释

方,相并的两只船。字形下部像两个“舟”字省略合并成的样子,字形上部像两只船总缆在一起的样子。所有与方相关的字,都采用 “方”作边旁。“汸”,“方”的异体字采用“水”作边旁。

字形解说

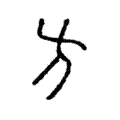

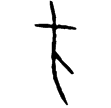

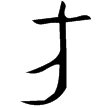

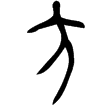

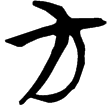

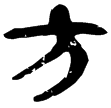

甲骨文之,由「

(ㄨㄟˊ wéi)之省形」和「人」構成,會以人居邑中,而以「方國」為本義(《文字析義》,P.691)。另一例作

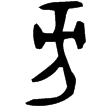

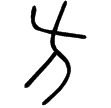

,其「

」也是「

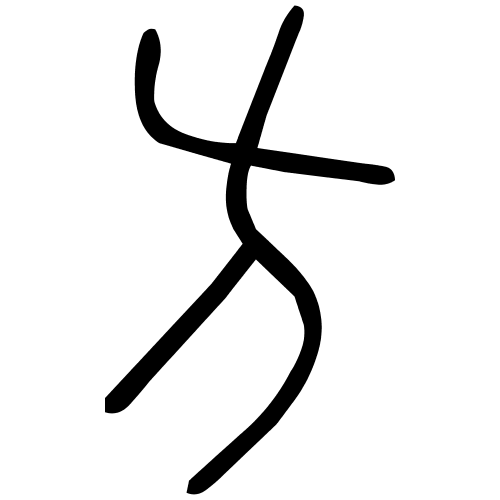

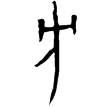

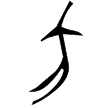

之省形」。因此,二形同意。金文第一例承於甲文第二例,甚為明顯;第二例之

,是「

」之異構,似更近於「

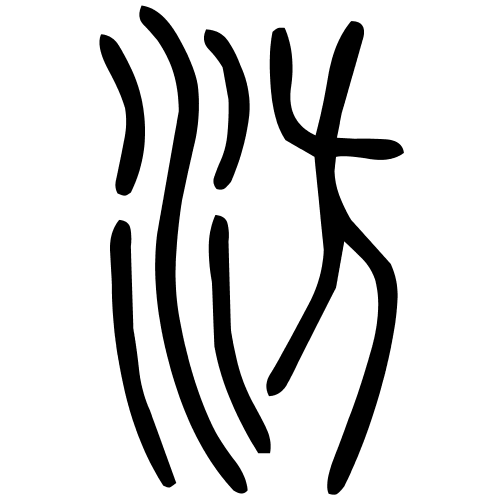

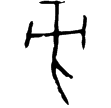

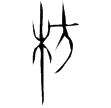

」形。戰國文字之

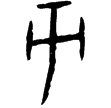

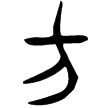

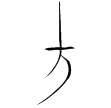

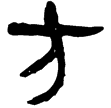

,承於甲文第二例,以及金文第一例,而略失其形。篆文作

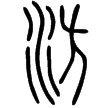

,其「

之省形」訛變為「

」,「人」又訛變為「

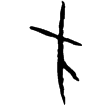

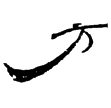

」,以致頗失其形。字經隸書,體變作

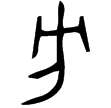

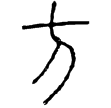

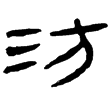

,近似甲文第二例和戰國文字之形;另一例作

,體變過甚,大失其形。楷書「方」承於隸書第一例以定體。以上諸形,都由「

之省形」和「人」構成,又和

、人二字沒聲音關係,所以在六書中屬於異文會意。

篆体字形

藤花榭本正篆

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

字形演变

鐵122.3(甲)

燕606(甲)

佚18(甲)

佚40(甲)

甲2364(甲)

戍B180鼎(金)商代晚期

𥃝圜器(金)西周早期

毛公鼎(金)西周晚期

不𡢁簋蓋(金)西周晚期

秦公簋(金)春秋中期

徐王子同鐘(金)春秋晚期

中山王昔鼎(金)戰國晚期

妾子𧊒壺(金)戰國晚期

天卜(楚)

說文‧方部

說文或體

繹山碑(篆)秦

睡.秦131(隸)秦

老子甲112(隸)西漢

孫臏21(隸)西漢

武威醫簡88乙(隸)東漢

熹.易.說卦(隸)東漢

樊敏碑(隸)東漢

楷書

附检字

併船也。象兩舟省、緫頭形。凡方之屬皆从方。(汸)方或从水。