識的说文解字解释

識

shí言部 部 19画 U+8B58

大徐本

卷别卷三上反切賞職切頁碼第70頁,第10字續丁孫

識

常也。一曰知也。从言戠聲。

常也。一曰知也。从言戠聲。

附注吳大澂古籀補:「戠,古識字。《詩》:『織文鳥章。』織,徽織也。旗之有識者曰旗幟。从糸,从巾,从言,皆後人所加。」劉心源《奇觚室吉金文述》:「常者,旗常畫日月者。」楊樹達《積微居小學述林》:「識字依事之先後分三義:最先為記識,一也;認識次之,二也;最後為知識,三也。記識、認識皆動作也,知識則名物矣。余謂識字當以記識為本義……許君以知訓識者,知字本有記識之義,亦有認識之義。」

小徐本

卷别卷五反切申力反頁碼第197頁,第7行,第3字述

常也,一曰知也。從言戠聲。

常也,一曰知也。從言戠聲。

段注本

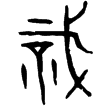

章太炎说文解字授课笔记

《說文》無志字,即識字也。

《說文》無志字,即識字也。蓋古識、志、意三字通用。

《說文》無志字,即識字也。蓋古識、志,意三字通用。

白话解释

识,旗帜。一种说法认为,“识”是“知道”的意思。字形采用“言”作边旁,采用“戠”作声旁。

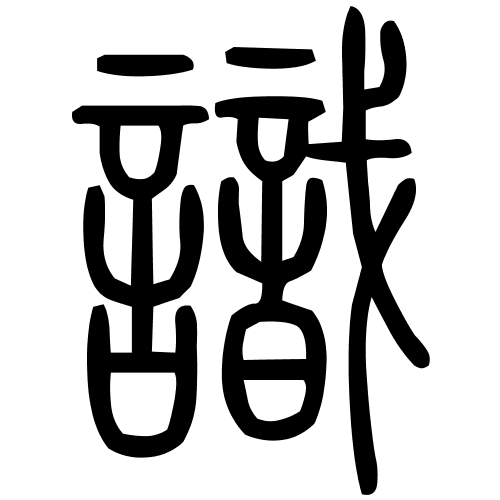

字形解说

金文從言、從戈,「戈」形應為「弋」形之混用,「弋」的本義是木樁,可以插在地上作為標識,因此從言、從弋可以會「以語言文字標識」的意思,「言」旁繁化為「音」就作「戠」,後來再疊加「言」旁就成了「識」。因此戰國文字、篆文、隸書、楷書都從言、戠聲。從「言」為義符,表示是記住某些與語言文字有關的東西;從「戠」為聲符,有兼義功能(其實「戠」就是「識」的初文)。作「識」形者,在六書中屬於形聲兼會意。

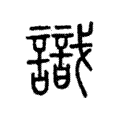

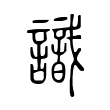

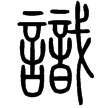

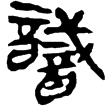

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

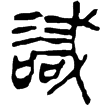

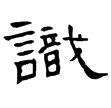

字形演变

𣄰尊(金)西周早期

說文‧言部

睡虎地簡14.86(隸)秦

縱橫家書74(隸)西漢

華山廟碑(隸)東漢

石門頌(隸)東漢

楷書

附检字

常也。一曰知也。从言戠聲。