兵的说文解字解释

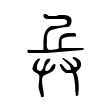

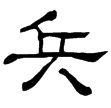

兵

bīng廾部 部 7画 U+5175

大徐本

卷别卷三上反切補明切頁碼第80頁,第6字續丁孫

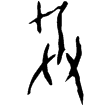

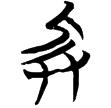

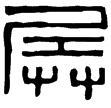

𠦛

異體兵

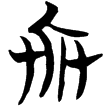

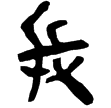

械也。从𠬞持斤,幷力之皃。

械也。从𠬞持斤,幷力之皃。

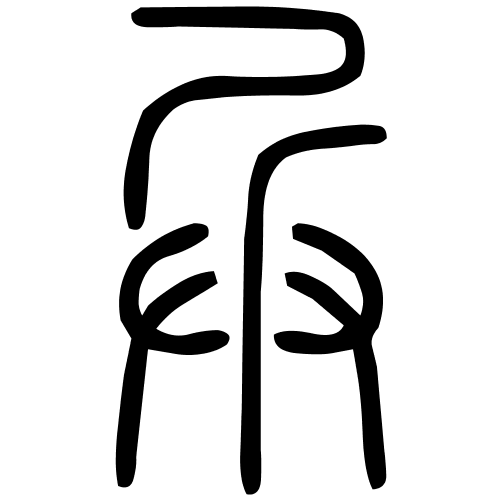

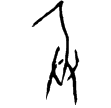

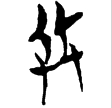

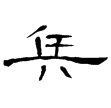

𠉔

異體𠈯

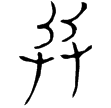

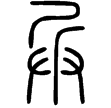

古文兵,从人、𠬞、干。

古文兵,从人、𠬞、干。

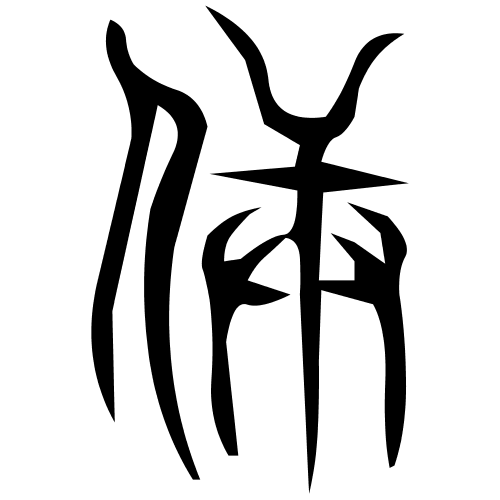

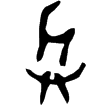

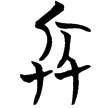

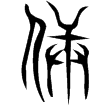

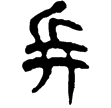

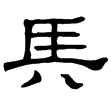

𠬿

籒文。

籒文。

附注楊樹達《積微居小學述林》:「按:兵字从𠬞持斤,斤,兵也。或體作𠈯,从人,从𠬞持干,𠬞持干猶𠬞持斤也。……干當為古兵器之一。」

蔣注《世本》:蚩尤以金作兵器。

蔣注《路史》引《世本》云:蚩尤作五兵,戈、矛、戟、酋矛、夷矛,黃帝誅之涿鹿之野。

蔣注《太白陰經》:伏羲以木為兵,神農以石為兵,蚩尤以金為兵。

蔣注《管子地數篇》:蚩尤受葛盧山之金而作劍、鎧、矛、戟。

小徐本

卷别卷五反切彼平反頁碼第222頁,第6行,第1字述

械也。從𠬞,持斤並力之皃。

械也。從𠬞,持斤並力之皃。

鍇注臣鍇曰:「會意。」

反切………頁碼第222頁,第7行,第1字述

古文兵從人、𠬞、干。

古文兵從人、𠬞、干。

反切………頁碼第222頁,第7行,第2字述

籒文兵。

籒文兵。

段注本

章太炎说文解字授课笔记

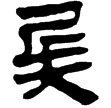

本兵器也,引申為兵卒。

白话解释

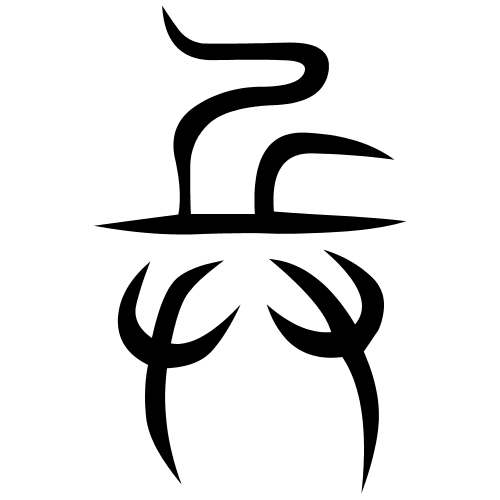

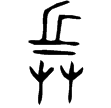

兵,军械。字形采用“廾、斤”会义,像双手持斧,使劲的样子。,这是古文写法的“兵”,字形采用“人、廾、干”会义。

,这是籀文的“兵”。。。

字形解说

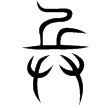

「兵」字從甲骨文到篆文,都作從「廾」持「斤」,為兵器的總名。但自《說文》籀文開始,在「斤」旁底下添加一橫筆,後世隸書、楷書皆從此形,並與「廾」旁合併。《說文》古文將「斤」旁訛變成從「人」、從「干」,字形較為特殊,由於「干」也是攻擊性的武器,可與「斤」旁相通。在六書中屬於異文會意。

篆体字形

藤花榭本正篆

藤花榭本重文1

藤花榭本重文2

段注正篆

段注重文

段注重文

字形演变

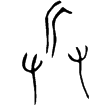

後2.29.6(甲)

佚729(甲)

戈冬簋(金)西周中期

庚壺(金)春秋晚期

䣄音央血尹征城(金)春秋晚期

楚王酓干心鼎(金)戰國晚期

包2.81(楚)

包2.41(楚)

天卜(楚)

郭.老甲.6(楚)

說文古文

說文籀文

說文‧廾部

睡虎地簡15.102(隸)秦

老子甲26(隸)西漢

孫子32(隸)西漢

漢印徵西漢

曹全碑(隸)東漢

衡方碑(隸)東漢

魏受禪表(隸)曹魏

楷書

附检字

械也。从廾持斤,并力之皃。〔𠈯(𠉔)〕古文兵,从人、廾、干。(𠬿)籀文。