柄的说文解字解释

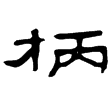

柄

bǐng木部 部 9画 U+67C4

大徐本

小徐本

段注本

卷别卷六上反切陂病切古音第十部頁碼第1052頁,第2字許惟賢第463頁,第8字

柯也。

柯也。

段注柄之本義專謂斧柯。引伸爲凡柄之偁。《周禮》、《禮經》作枋。丙聲方聲同在十部也。

從木。丙聲。

段注陂病切。古音在十部。

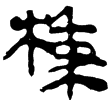

或從秉。

或從秉。

段注秉聲古亦在十部也。《莊子・天道》篇。天下奮棅而不與之偕。《管子・山權數》篇。此謂君棅。按古又以秉爲柄。如《左傳》國子實執齊秉。前《五行志》殺生之秉終矣。

章太炎说文解字授课笔记

柄,毛傳訓「把也」,動詞。古魚陽對轉,引申為名詞,把柄是也。

白话解释

柄,斧子手把。字形采用“木”作边旁,“丙”是声旁。

字形解说

此字始見於戰國文字,從木、丙聲。「木」為樹,作為形符,表示義與樹木有關;「丙」為插旗的磐石,故於此僅作為不示義的聲符,表示音讀。篆文、楷書與之並同。《說文》另收有從秉聲的或體字。「秉」是成束的穀物,引申為持握的意思。「棅」可表示手握木頭,故「秉」於此乃作為示義的聲符。從木、丙聲的「柄」,在六書中屬於形聲;從木、秉聲的「棅」,則屬於形聲兼會意。

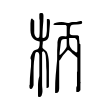

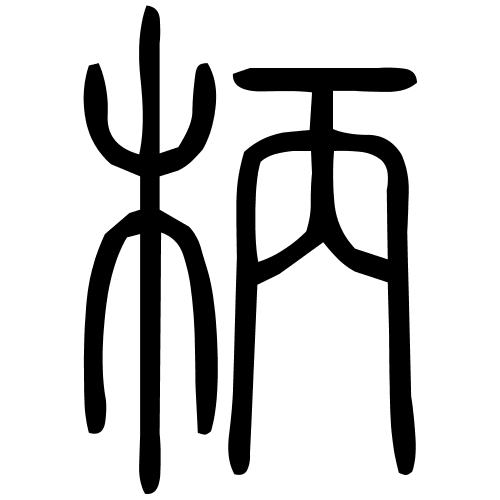

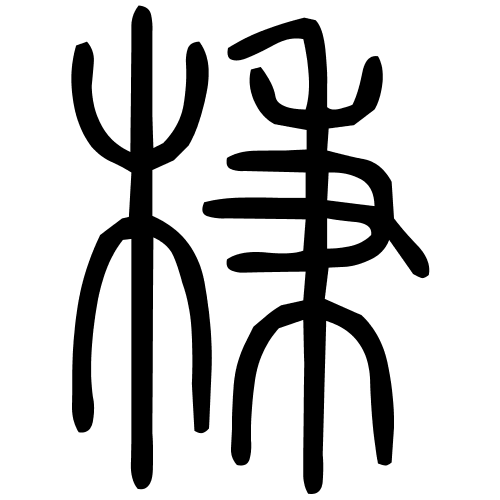

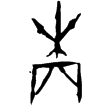

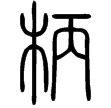

篆体字形

藤花榭本正篆

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

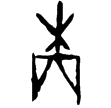

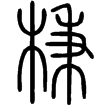

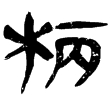

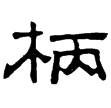

字形演变

乙7160(甲)

乙7377(甲)

說文‧木部

說文或體

睡.為5(隸)秦

武威簡.特牲33(隸)西漢

孫臏127(隸)西漢

熹.儀禮.有司(隸)東漢

楷書

附检字

柯也。从木丙聲。(棅)或从秉。