蒸的说文解字解释

艸部 部 13画 U+84B8

大徐本

小徐本

段注本

章太炎说文解字授课笔记

菆,燭也。「蒸民」[一]訓衆,亦束麻(衆也)之引申。

訓衆之烝(如「烝民」)即蒸之借。因「析麻中榦」(束麻?)必叢,故引申為衆。[一]《詩•大雅•烝民》「天生烝民」。《毛傳》:「烝,衆也。」

白话解释

蒸,将麻杆从中间折断。字形采用“艸”作边旁,“烝”是声旁。,有的“蒸”字省略“火字底”。

字形解说

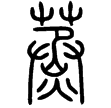

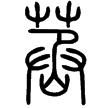

甲文有字,從廾持豆以祭,有獻祭意。字復有增從米、從來,示獻穀物形。字另有增從示,強調獻祭。學界有隸定此字為蒸。唯周金文和戰國文字均不見此形。至篆文明確始有蒸字,《說文》:「析麻中榦也。从艸、烝聲。」段注:「其皮為麻,其中莖謂之蒸,亦謂之菆。今俗所謂麻骨棓也。」段注又言:「《毛詩》傳曰:『粗曰薪,細曰蒸。』」見蒸字本用為麻骨名。篆文另有烝字,才是蒸發、蒸氣意的本字。《說文》:「烝,火气上行也。」段注:「此烝之本義,引伸之則烝進也。又引伸之則久也眾也。又引伸之則君也。又厚也。《左傳》凡下婬上謂之烝。」字至隸楷字形轉用作蒸。在六書中屬於形聲。

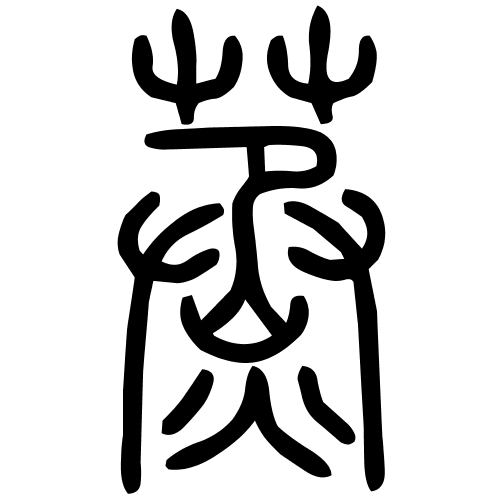

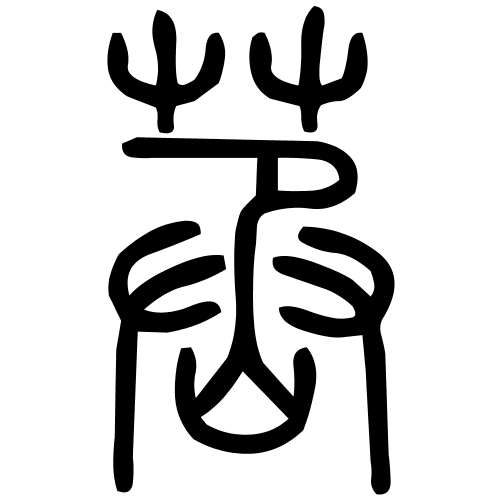

篆体字形

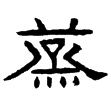

藤花榭本正篆

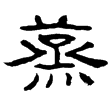

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

字形演变

說文‧艸部

說文或體

元鳳殘專(隸)西漢

武梁祠畫象題字(隸)東漢

楷書

附检字

折麻中榦也。从艸烝聲。(䒱)蒸或省火。