縐的说文解字解释

縐

zhòu糸部 部 16画 U+7E10

大徐本

卷别卷十三上反切側救切頁碼第438頁,第33字續丁孫

縐

絺之細也。《詩》曰:「蒙彼縐絺。」一曰纖也。从糸芻聲。

絺之細也。《詩》曰:「蒙彼縐絺。」一曰纖也。从糸芻聲。

附注段玉裁改「一曰蹴也」為「一曰戚也」,注云:「戚,各本作蹴。蹴者,躡也。非其義。蓋本作戚,俗作蹙,又改為蹴耳。今正。」

小徐本

卷别卷二十五反切側救切頁碼第1039頁,第3行,第4字述

絺之細也。《詩》曰:「蒙彼縐絺。」一曰蹴也。從糸芻聲。

絺之細也。《詩》曰:「蒙彼縐絺。」一曰蹴也。從糸芻聲。

段注本

卷别卷十三上反切側救切古音第四部頁碼第2638頁,第6字許惟賢第1148頁,第5字

絺之細者也。

絺之細者也。

段注者字依《御覽》補。

詩曰:蒙彼縐絺。

段注《庸風・君子偕老》文。傳曰:蒙,覆也。絺之靡者爲縐。按靡謂紋細皃。如水紋之靡靡也。《米部》曰:䊳,碎也。凡言靡麗者皆取䊳義。謂其極細。此毛說與鄭說之不同也。

一曰戚也。

段注戚各本作蹴。蹴者,躡也。非其義。葢本作戚。俗作蹙。又改爲蹴耳。今正。《鄭箋》云:縐絺,絺之蹙蹙者。此鄭說之異毛也。戚戚者,如今皺紗然。上文云:緛,衣戚也。《子虛賦》。襞積褰縐。張揖注云:縐,戚也。

从糸。芻聲。

段注側救切。四部。

章太炎说文解字授课笔记

葛布之縐者,引申為蹙。

「一曰戚(俗作蹙)也」,即俗語所謂縐眉頭。

一曰戚也(《說文》無蹙字),即俗語所謂「縐眉頭」。

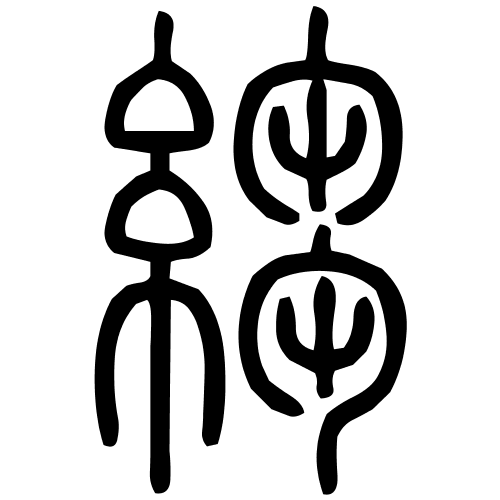

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

說文‧糸部

楷書

附检字

絺之細也。《詩》曰:“蒙彼縐絺。”一曰蹴也。从糸芻聲。