疏的说文解字解释

疏

shū𠫓部 部 12画 U+758F

大徐本

小徐本

段注本

卷别卷十四下反切所葅切古音第五部頁碼第2975頁,第4字許惟賢第1291頁,第10字

通也。

通也。

段注《疋部》曰:𤕟,通也。疏與𤕟音義皆同。皆从疋者,疋所以通也。鄭注《月令・明堂位》,薛解《西京賦》張注《靈光殿賦》皆訓疏爲刻鏤。古𤕟疏𤴙三字通用矣。疏之引申爲疏闊,分疏,疏記。

从㐬。从疋。疋亦聲。

段注所葅切。五部。

章太炎说文解字授课笔记

子倒生足先出,似不通,而竟出育則通矣。

从㐬(𠫓),亦訓通,與徹誼同。倒生不易通而竟通者,故訓通。

从疋,疋,足也。足先出則全身竟亦出(?),故訓通。

从疋,疋,足也。足先出則全身竟亦出,故訓通。

字形解说

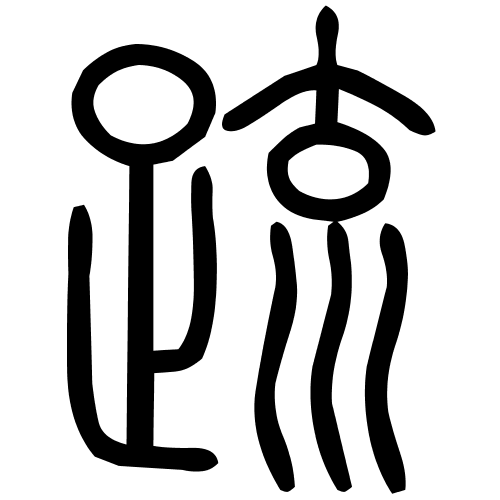

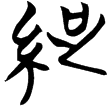

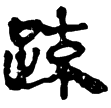

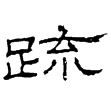

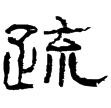

此字始見於戰國文字。戰國文字至楷書字形皆為從、疋聲。「

」為?之或體,?從倒子構形,義為生子,引申有通暢之義。「疋」為足,與行走有關,引申而有通順義,於此作為示義的聲符,表示音讀。「?」,篆文作「

」,上下相連一筆,故標準字作「疏」,而大陸通行規範字則作「疏」,斷為一點一橫。在六書中屬於形聲兼會意。

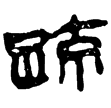

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

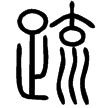

字形演变

仰25.2(楚)

說文‧𠫓部

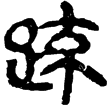

睡虎地簡50.94(隸)秦

老子甲39(隸)西漢

老子乙212上(隸)西漢

淮源廟碑(隸)東漢

魯峻碑(隸)東漢

楷書

附检字

通也。从𡿮从疋,疋亦聲。