大徐本

卷别卷十二下反切承旨切頁碼第420頁,第5字續丁孫

氏

巴蜀山名,岸脅之㫄箸欲落𡐦者曰氏,氏崩,聲聞數百里。象形,乁聲。凡氏之屬皆从氏。楊雄賦:響若氏隤。

巴蜀山名,岸脅之㫄箸欲落𡐦者曰氏,氏崩,聲聞數百里。象形,乁聲。凡氏之屬皆从氏。楊雄賦:響若氏隤。

附注林義光《文源》:「不象山岸脅之形,本義當為根柢……姓氏之氏,亦由根柢之義引伸。」

小徐本

卷别卷二十四反切善紙反頁碼第1004頁,第7行,第1字述

巴蜀名山岸脅之堆㫄箸欲落𡐦者曰氏。氏崩聲聞數百里。象形。乀聲。凡氏之屬,皆從氏。揚雄賦曰:「響若氏隤。」

巴蜀名山岸脅之堆㫄箸欲落𡐦者曰氏。氏崩聲聞數百里。象形。乀聲。凡氏之屬,皆從氏。揚雄賦曰:「響若氏隤。」

鍇注臣鍇曰:「𰀄堆之形,乀音移。『響若氏隤』。《解嘲》之文,古皆通謂之賦。又:姓,氏也。」

段注本

卷别卷十二下反切承旨切古音第十六部頁碼第2509頁,第2字許惟賢第1092頁,第1字

巴蜀名山岸脅之𠂤旁箸欲落𡐦者曰氏。

巴蜀名山岸脅之𠂤旁箸欲落𡐦者曰氏。

段注十六字爲一句。此謂巴蜀方語也。𠂤大徐無。小徐作堆。俗字耳。今正。𠂤,小𨸏也。箸直略切。小𨸏之旁箸於山岸脅,而狀欲落墮者曰氏。其字亦作坁。亦作𨸝。《𨸏部》曰:秦謂陵阪曰𨸝。𨸝與氏音義皆同。楊雄《解嘲》曰:響若坁隤。應劭曰:天水有大坂。名曰隴坁。其山堆傍箸崩落作聲聞數百里。故曰坁隤。韋昭曰:坁音若是理之是。以上見《文選注》。今本《漢書》作𨸝隤。師古曰:𨸝音氏。巴蜀名山旁堆欲墮落曰氏。應劭以爲天水隴氐。失之矣。氐音丁禮反。玉裁按顏說殊非古。隴𨸝亦作隴坁。與巴蜀之氏形小異,而音義皆同。𨸝坁字同氏聲。或从氐聲而丁禮切者,字之誤也。劉逵注《吳都賦》坁頹曰:天水之大阪。名曰隴坁。因爲隴坁之曲說。與應仲遠同。坁,韋音是。𨸝,顏音氏。皆不誤。攷氏亦作是。見《夏書》。《禹貢》曰:西頃因桓是來。鄭注云:桓是,隴阪名。其道般桓旋曲而上。故曰桓是。今其下民謂阪爲是(句絕)。謂曲爲桓也(各本誤今校訂如此)。據此則桓是卽隴𨸝。亦可作隴氏。昭昭然矣。古經傳氏與是多通用。《大戴禮》。昆吾者衞氏也。以下六氏字皆是之叚借。而《漢書》,漢碑叚氏爲是不可枚數。故知姓氏之字本當作是。叚借氏字爲之。人第習而不察耳。姓者統於上者也。氏者別於下者也。是者分別之䛐也。其字本作是。漢碑尙有云姓某是者。今乃專爲姓氏字。而氏之本義惟許言之。淺人以爲新奇之說矣。

氏𡹔聲聞數百里。象形。

段注謂氏象傍於山脅也。氏之附於姓者類此。

乁聲。

段注乁讀若移。氏篇,韵皆承紙切。十六部。大徐承旨切。非也。

凡氏之屬皆从氏。楊雄賦。響若氏隤。

章太炎说文解字授课笔记

姓氏之氏乃□之借,觗或作觶,可證。□系即蟬聯之誼。

白话解释

氏,巴地、蜀地的山名中,叫崖肩之旁附着而又俗坠的山岩为“氏”。“氏”崩塌时发出的声音,方圆百里都可以听到。字形像崖肩 之形,“乀”作声旁。所有与氏相关的字,都采用“氏”作边旁。杨雄在他的文赋中曾提到,某种大的声响,就像“氏”崩塌时一样。

字形解说

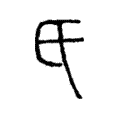

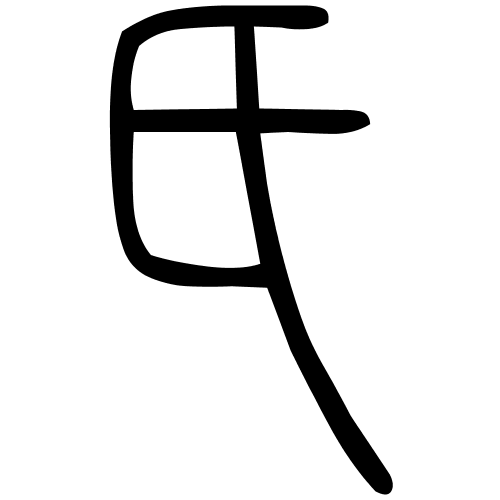

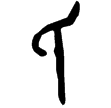

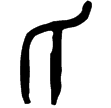

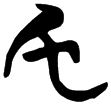

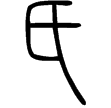

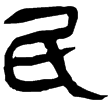

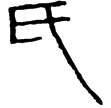

甲骨文作、

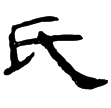

,像人提物的樣子,金文三例是其變體,頗失其形。戰國文字一、二例,承自金文第三例,且是篆文之所本(《文字析義》,P.400)。隸書、楷書之形,沿自篆文之體。以上諸形,都從人像提物之形,由於物屬實象,所以在六書中屬於合體象形。

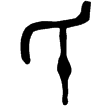

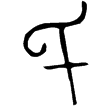

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

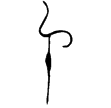

字形演变

後2.21.6(甲)

令鼎(金)西周早期

散氏盤(金)西周晚期

齊𩍂氏鐘(金)春秋晚期

妾子𧊒壺(金)戰國晚期

曾123(楚)

說文‧氏部

睡虎地簡5.25(隸)秦

魏其侯盆(隸)西漢

孔龢碑(隸)東漢

熹.春秋.僖十七年(隸)東漢

曹全碑(隸)東漢

楷書

附检字

巴蜀山名岸脅之㫄箸欲落𡐦者曰氏,氏崩,聞數百里。象形,乁聲。凡氏之屬皆从氏。楊雄賦:響若氏隤。