廷的说文解字解释

廷

tíng廴部 部 6画 U+5EF7

大徐本

卷别卷二下反切特丁切頁碼第57頁,第18字續丁孫

廷

異體𨑳

朝中也。从廴𡈼聲。

朝中也。从廴𡈼聲。

附注段玉裁注:「朝中者,中於朝也。古外朝、治朝、燕朝,皆不屋,在廷,故雨霑服失容則廢。」林義光《文源》:「廷與庭古多通用……象庭隅之形,𡈼聲。」

附注《說文新證》:「廷,『庭』的初文,門與宮室之間的區域;朝中為其引申義。吳大澂、林義光、高鴻縉等指出,金文『廷』字从人、从土,𠃊象庭隅或階前苗地;所从『彡』形,林義光以為象灑掃形,高鴻縉以為『㐱』聲。旭昇案:『𠃊』表示一個隱藏的區域,字从人立於一個區域,『人』形後來聲化為『𡈼(挺)』聲,『彡』可能象灑掃形。」

小徐本

段注本

章太炎说文解字授课笔记

庭院之庭,當作廷(天井);庭訓宮中(圍牆)。天井之合音即廷字。

庭訓宮中,係有屋之處,故中廷、廷園、廷院、大廷、朝廷皆作廷。

庭訓宮中,係有屋之處,故中庭、庭園字當作廷。

白话解释

廷,朝廷。字形采用“廴”作边旁,采用“壬”作声旁。

字形解说

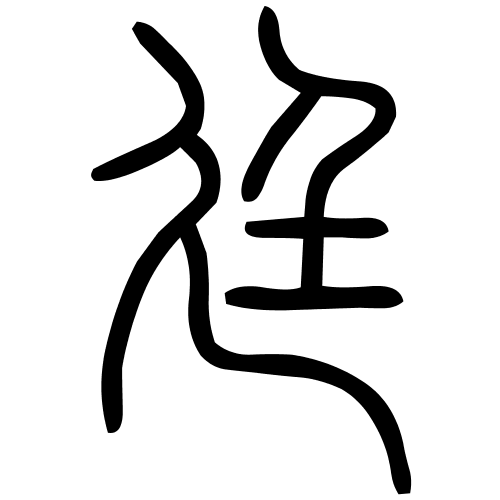

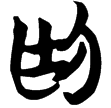

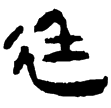

金文字形或作「」,人立土上,

表示庭院區域,

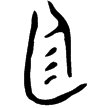

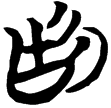

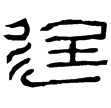

像灑掃形。三者相合正像人立庭中灑掃的樣子。人立土上為「?」,於此又作為示義的聲符。金文又或作「

」,省

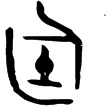

。戰國楚系文字人變作「

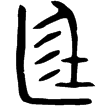

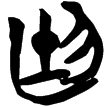

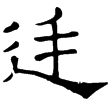

」,秦系文字則人立土上作「

」,區域之形變作「

」,成為從廴、?聲之形,為篆文、隸書及楷書字形之所本。廴為「行」之省形,義為道路,作為形符,表示義與行走有關;?為挺立,於此作為示義的聲符,表示音讀。隸書之「廴」作「

」、「?」作「

」,當是隸變所致。在六書中,金文、戰國楚系文字字形屬於形符不成文的形聲字,秦系文字、篆文至楷書字形則屬於形聲兼會意。

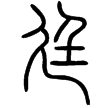

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

小盂鼎(金)西周早期

師酉簋(金)西周中期

秦公簋(金)春秋中期

包2.7(楚)

包2.40(楚)

包2.9(楚)

說文‧廴部

睡虎地簡10.10(隸)秦

漢臨廷瓦(隸)西漢

北海相景君銘(隸)東漢

楷書

附检字

朝中也。从廴𡈼聲。