國的说文解字解释

國

guó囗部 部 11画 U+570B

大徐本

卷别卷六下反切古惑切頁碼第202頁,第16字續丁孫

國

邦也。从囗从或。

邦也。从囗从或。

附注高鴻縉《中國字例》:「國之初字,从囗,一為地區之通象,合之為有疆界之地區之意為通象,故為象意而屬指事符;益之以戈聲,故為指事符加聲之形聲字。周時借用為或然之或,乃加囗(即圍字)為意符作國……徐灝曰:『邦謂之國,封疆之界謂之域,古但以或字為之。』是也。」

附注《說文新證》:「國,域也。『國』的初文為『或』,彔卣以下或加囗、或加匚、或加𠃊,都是表示區域的義符。」

蔣注武則天新造字:圀。

小徐本

段注本

卷别卷六下反切古惑切古音第一部頁碼第1107頁,第2字許惟賢第489頁,第1字

邦也。

邦也。

段注《邑部》曰:邦,國也。按邦國互訓。渾言之也。《周禮》注曰:大曰邦。小曰國。邦之所居亦曰國。析言之也。

从囗。从或。

段注《戈部》曰:或,邦也。古或國同用。邦封同用。古惑切。一部。

章太炎说文解字授课笔记

古只作或。

與或實一字。

古只作或。

白话解释

国,诸候受封之地。字形采用“囗、或”会义。

字形解说

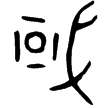

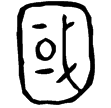

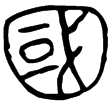

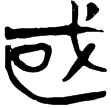

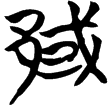

甲骨文從戈、從囗。戈為武器,引申為武力、部隊;囗本為包圍,在此指土地。二者相合表示以武力保衛土地。金文有的作「」,也是從戈從囗的字形,只是在囗中多加黑點作飾筆,而囗下多加「一」,也表示土地之意。其次,金文也有作「

」或「

」,所加的「

」、「

」都是表示區域的義符。戰國文字作加「

」的形體,而篆文、隸書、楷書則作加「

」的字形。甲骨文及金文的「

」,在六書中屬於異文會意;而作「國」字者,從囗、或聲,在六書中則屬於形聲兼會意。規範字作「国」。

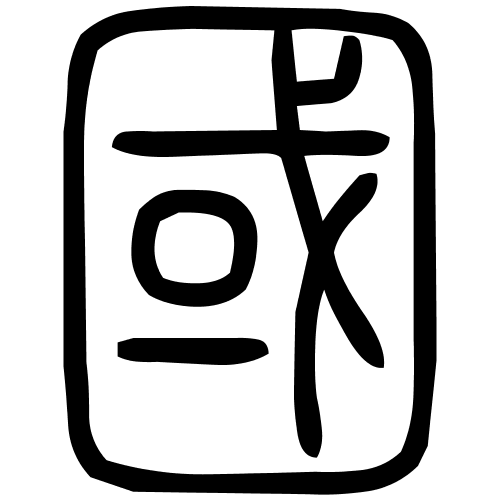

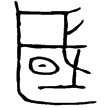

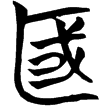

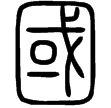

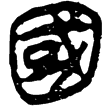

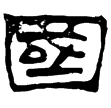

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

保卣(金)西周早期

彔戈冬卣(金)西周中期

宗婦昔甹兄女鼎(金)春秋早期

國差𦉜(金)春秋

曾174(楚)

新甲3.285(楚)

帛乙4.21(楚)

說文‧囗部

老子甲46(隸)西漢

史晨碑(隸)東漢

楷書

附检字

邦也。从囗从或。