綬的说文解字解释

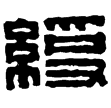

綬

shòu糸部 部 14画 U+7DAC

大徐本

小徐本

卷别卷二十五反切植酉切頁碼第1033頁,第5行,第3字述

韍維也。從糸受聲。

韍維也。從糸受聲。

段注本

卷别卷十三上反切殖酉切古音第三部頁碼第2611頁,第2字許惟賢第1136頁,第4字

韍維也。

韍維也。

段注韍古文作市,韠也。韍維,謂所以維韍者。《釋器》曰:璲,瑞也。此謂玉瑞也。又曰:璲,綬也。郭云:卽佩玉之組。所以連繫瑞者。因通謂之璲(今本字誤)。古者韍佩皆系於革帶。佩玉之系謂之璲。俗字爲繸。又謂之綬。韍之系亦謂之綬。《爾雅》渾言之。許析言之。言韍可以該佩也。謂之綬者,韍佩與革帶之閒有聯而受之者。故曰綬。《玉藻》曰:天子佩白玉而玄組綬。公侯佩山玄玉而朱組綬。大夫佩水蒼玉而純組綬。世子佩瑜玉而綦組綬。士佩瑌玟而縕組綬。孔子佩象環五寸而綦組綬。是其制也。司馬氏《輿服志》曰:五伯迭興。戰兵不息。於是解去韍佩。畱其係璲。以爲章表。故詩曰:㻆㻆佩璲。此之謂也。至秦乃以采組連結於璲。光明章表。轉相結受。故謂之綬。漢承不改。夫《大東》所言。其時未嘗去玉。綬見《玉藻》、《爾雅》。非至秦漢乃有此名。古之所謂綬者璲也。秦漢之縌也。秦漢之所謂綬者,所以代古之韍佩也。非古之綬也。然則許曰綬,韍維也。又曰組,綬屬也。此古之綬也。又曰縌,綬維也。緺,綬紫靑色也。綸,靑絲綬也。此秦漢之綬也。秦漢改韍佩爲綬。遂改綬爲縌。此名之遷移當正者也。

从糸。受聲。

段注殖酉切。三部。

章太炎说文解字授课笔记

韍維也,古無褲子,惟用韍以敝其前後。套褲惟軍中用。韍繫於帶,所謂韍維也。引申為印綬,蓋古人印亦必繫於腰間之帶,故曰掛印。

韍維也。古無褲子,惟用韍以蔽其前後,套褲惟軍中用。韍繫于帶,所謂韍維也,引申為印綬,蓋古人印亦必繫于腰間之帶,故曰掛印。○韍上有綬。

韍維也,古無褲子,惟用韍以敝其前後,套褲惟軍中用,韍繫于帶上,所謂韍維也。引申為印綬,蓋古人印亦繫于腰間之帶,故曰掛印。

白话解释

绶,紧拴护膝的带子。字形采用“糸”作边旁,采用“受”作声旁。

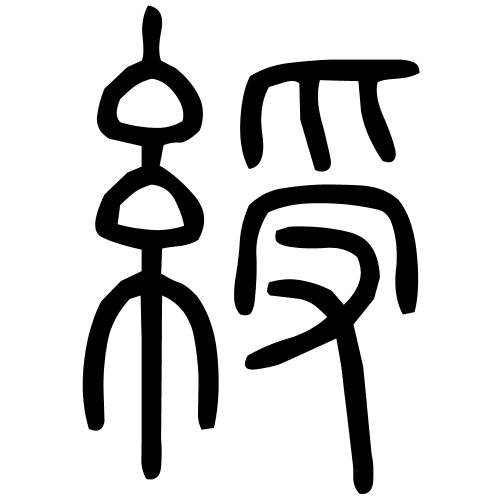

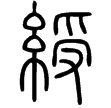

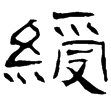

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

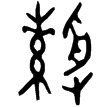

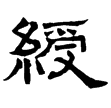

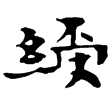

字形演变

史墻盤(金)西周中期

說文‧糸部

武威簡.服傳12(隸)西漢

漢印徵西漢

蒼山畫象石題記(隸)東漢

魏王基殘碑(隸)曹魏

東吳高榮墓木簡(隸)孫吳

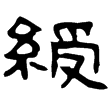

楷書

附检字

韍維也。从糸受聲。