死的说文解字解释

死

sǐ死部 部 6画 U+6B7B

大徐本

卷别卷四下反切息姊切頁碼第127頁,第30字續丁孫

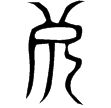

𣦸

異體𣦹、死

澌也,人所離也。从𣦵从人。凡死之屬皆从𣦸。

澌也,人所離也。从𣦵从人。凡死之屬皆从𣦸。

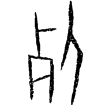

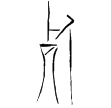

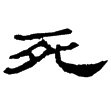

𠒁

異體𠑾、𦭀

古文死如此。

古文死如此。

附注商承祚《殷虛文字類編》:甲文象「生人拜于朽骨之旁,『死』之誼昭然矣。」

蔣注《白虎通》:「死之言澌,精氣窮也。」《禮記・祭法》:「大凡生於天地之間者皆曰命,其萬物死皆曰折,人死曰鬼,此五代之所不變也。」《莊子・知北遊》:「人之生,氣之聚也。聚則爲生,散則爲死。」《關尹子・四符篇》:「生死者,一氣聚散耳。」

小徐本

卷别卷八反切息似反頁碼第330頁,第1行,第1字述

澌也,人所離也。從歺、人。凡死之屬,皆從死。

澌也,人所離也。從歺、人。凡死之屬,皆從死。

鍇注臣鍇曰:「澌,水盡也。」

反切………頁碼第330頁,第2行,第1字述

古文死如此。

古文死如此。

鍇注臣鍇曰:「𠒁,古歺字。」

段注本

白话解释

死,生气耗尽,表示人的灵魂与躯体相分离。字形采用“歹、人”会义。所有与死相关的字,都采用“死”作边旁。

字形解说

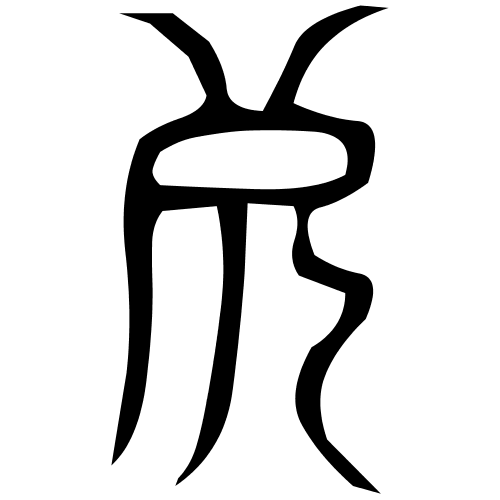

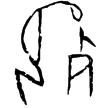

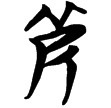

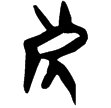

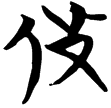

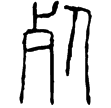

甲骨文作、

,從人(或從卩)、從歺,從人從卩,義近通用。

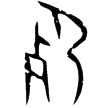

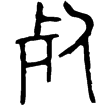

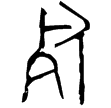

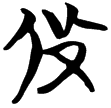

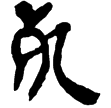

(歺)像殘骨;卩像垂首跪地之人,祭弔於朽骨之旁。在六書中屬於異文會意。戰國文字「死」字寫法多樣,仍從歺、從人會意,與篆文構形同。篆文又繼承甲骨、金文、戰國文字一脈之字源。戰國〈中山王

墓兆域圖〉、〈上博簡‧緇衣〉構形把「人」挪移到「歺」,寫作「

」、「

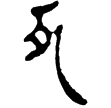

」,正是古文所承。隸書、楷書則為承篆文之隸變。《說文‧死部》:「死,澌(ㄙ,盡)也,人所離也。从歺、从人。」又「

,古文死如此。」從歺,像殘骨骨骸;從卩,像人跪地祭弔,本義為死亡、生命結束。在六書中屬於異文會意。

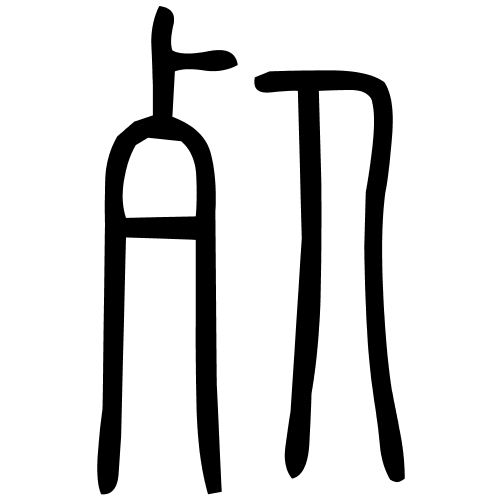

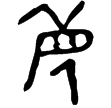

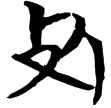

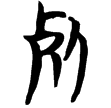

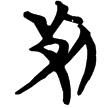

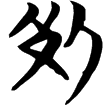

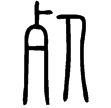

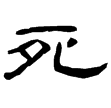

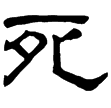

篆体字形

藤花榭本正篆

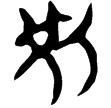

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

字形演变

甲1165(甲)

乙105(甲)

前5.41.3(甲)

大盂鼎(金)西周早期

頌壺(金)西周晚期

中山王昔鼎(金)戰國晚期

兆域圖銅版(金)戰國晚期

包2.27(楚)

包2.42(楚)

包2.125(楚)

包2.151(楚)

郭.六.5(楚)

望1.176(楚)

郭.忠.3(楚)

望1.13(楚)

包2.241(楚)

說文古文

說文‧死部

泰山刻石(篆)秦

睡虎地簡10.5(隸)秦

老子乙前2下(隸)西漢

定縣竹簡5(隸)西漢

孔龢碑(隸)東漢

熹.公羊.宣六年(隸)東漢

楷書

附检字

澌也,人所離也。从歺从人。凡死之屬皆从死。(𠒁)古文死如此。