棄的说文解字解释

棄

qì𠦒部 部 12画 U+68C4

大徐本

卷别卷四下反切詰利切頁碼第123頁,第4字續丁孫

𠆉

異體棄、𣓪、𠔚

捐也。从𠬞推𠦒棄之,从𠫓。𠫓,逆子也。

捐也。从𠬞推𠦒棄之,从𠫓。𠫓,逆子也。

鉉注臣鉉等曰:𠫓,他忽切。

弃

古文棄。

古文棄。

𠆉

異體𢍞

籒文棄。

籒文棄。

附注李孝定《甲骨文字集釋》按:「字象納子𠀠中棄之之形。古代傳說中常有棄嬰之記載。」

小徐本

卷别卷八反切契利反頁碼第320頁,第2行,第1字述

捐也。從𠬞推𠦒棄也。從㐬,㐬,逆子也。

捐也。從𠬞推𠦒棄也。從㐬,㐬,逆子也。

鍇注臣鍇曰:「逆,故推之也。」

反切………頁碼第320頁,第3行,第1字述

古文棄。

古文棄。

反切………頁碼第320頁,第3行,第2字述

古文棄。

古文棄。

段注本

章太炎说文解字授课笔记

㐬,籀文㜽之倒,寤生(五月五日生,棄之)。寤生,逆生子,倒出子也。釆(矢),古作𦳊。在糞字下。

从㐬,㐬者,子倒出也,如寤生。

白话解释

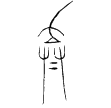

弃,遗弃婴儿。字形采用“廾”作边旁,表示双手推着箕筐将婴孩丢在有人过往的地方。字形也用

作边旁。

,是头朝下 的孩子,表示被遗弃的婴孩。

,这是古文写法的“弃”。

字形解说

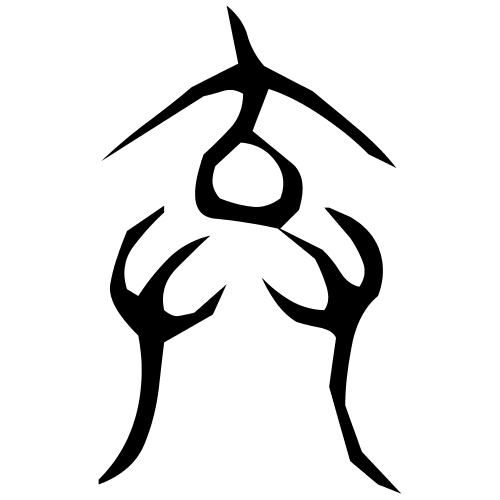

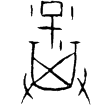

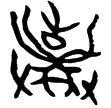

甲骨文字或作「」,從索(

)、從廾捧箕,中有子,像手持畚箕,將以繩綑縛的嬰兒抛棄的樣子。甲骨文又作「

」,從廾、從箕、從子會意,表示納子箕中以丟棄,構形與「

」同意。金文或作「

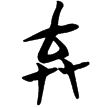

」,「箕」形訛變,且「子」改作倒子的「?」。金文又作「

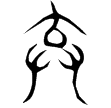

」,則省「箕」形。戰國文字作「

」,「箕」字又變形作「

」,至篆文又變作「

」。隸書則將篆文「

」下之「

」與「

」省併為「木」,已不見以手丟棄之意了。《說文》另收之古文字形,與金文「

」同形;籀文則與篆文形近,應該也是承戰國文字變形而來。在六書中屬於異文會意。規範字作「弃」。

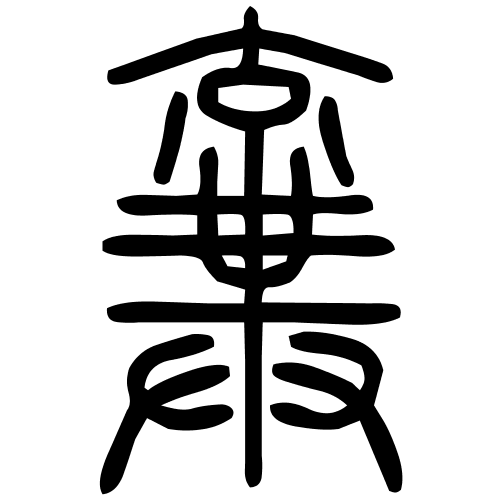

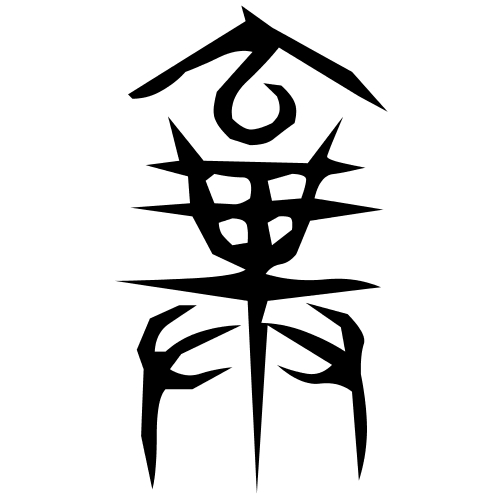

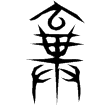

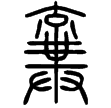

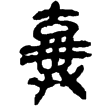

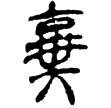

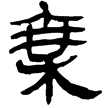

篆体字形

藤花榭本正篆

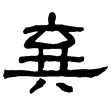

藤花榭本重文1

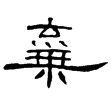

藤花榭本重文2

段注正篆

段注重文

段注重文

字形演变

後2.21.14(甲)

散氏盤(金)西周晚期

中山王昔鼎(金)戰國晚期

信1.018(楚)

說文古文

說文籀文

說文‧𠦒部

睡虎地簡28.16(隸)秦

縱橫家書39(隸)西漢

蒼頡篇34(隸)西漢

北海相景君銘(隸)東漢

曹全碑(隸)東漢

楷書

附检字

捐也。从廾推𠦒棄之,从𠫓。𠫓,逆子也。