承的说文解字解释

手部 部 8画 U+627F

大徐本

卷别卷十二上反切署陵切頁碼第403頁,第2字續丁孫

承

異體𢪻、承、𢌼

奉也。受也。从手从卪从𠬞。

奉也。受也。从手从卪从𠬞。

鉉注臣鉉等曰:謹節其事,承奉之義也,故从卪。

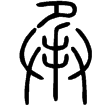

附注李孝定《甲骨文字集釋》:「契文象兩手捧一人之形,奉之義也。」

小徐本

段注本

卷别卷十二上反切署陵切古音第六部頁碼第2399頁,第4字許惟賢第1043頁,第1字

奉也。受也。

奉也。受也。

段注𠬞部曰:奉者,承也。是二篆爲轉注也。《𠬪部》曰:受者,相付也。凡言承受,承順,承繼,又《魯頌傳》曰承止也皆奉之訓也。凡言或承之羞,承之以劒皆相付之訓也。《左傳》曰:蔡大夫恐昭矦之又遷也。承。此叚承爲懲也。

从手卪𠬞。

段注合三字會意。署陵切。六部。

章太炎说文解字授课笔记

本訓奉,引申為受。《詩》[傳]:「承,止也。」乃懲之雙聲之轉。徵與止亦同音。

訓止者烝之借,烝與止對轉(之蒸對轉)。《易》「徵(止之借)忿窒欲」,又 「角徵羽」之徵,皆本音曾而讀止。

本訓奉,引申訓受。《詩》[傅]:「承,止也。」乃是懲之借,懲止雙聲,故徵與止亦同音。承从卪者,持卪也,古人重卪不肯放。

本訓奉,引申為受,訓止者,係懲之假。懲止雙聲,故徵亦音止。

白话解释

承,敬奉礼物授予,也表示恭敬地领受。字形采用“手、卪、”会义。

字形解说

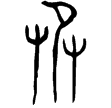

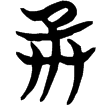

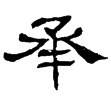

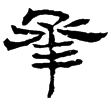

甲骨文「丞」字從廾、從卩,會雙手奉承一人之狀。在六書屬於異文會意。金文、戰國文字同。篆文又加「手」形,隸書、楷書同篆文。在六書中屬於異文會意。

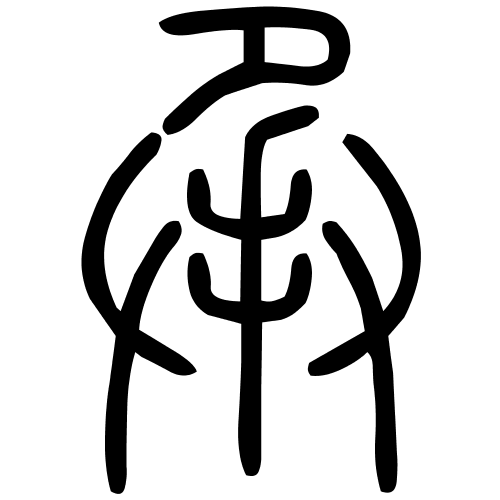

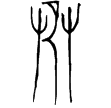

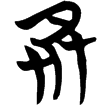

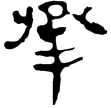

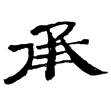

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

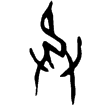

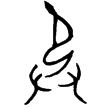

字形演变

後2.30.12(甲)

一丞卣(金)西周早期

令狐君嗣子壺(金)戰國早期

妾子𧊒壺(金)戰國晚期

包2.209(楚)

包2.245(楚)

說文‧手部

老子乙前115下(隸)西漢

流沙簡.屯戍12.14(隸)西漢

史晨碑(隸)東漢

晉辟雍碑陰(隸)西晉

楷書

附检字

奉也。受也。从手从卪从𠬞。臣鉉等曰:謹節其事,承奉之義也。故从卪。