執的说文解字解释

執

zhí㚔部 部 11画 U+57F7

大徐本

卷别卷十下反切之入切頁碼第345頁,第7字續丁孫

𡙕

異體𡘺、執

捕罪人也。从丮从㚔,㚔亦聲。

捕罪人也。从丮从㚔,㚔亦聲。

附注董作賓《殷曆譜》:「㚔,象手械,即拲字,蓋加於俘虜之刑具也。」

附注《說文新證》:「甲骨文从㚔拘人,人形或跪或立,但雙手一定套在㚔(梏)中。金文人形與㚔形分離,訛為丮,或加廾,或於人形下端加『止』。」

小徐本

段注本

卷别卷十下反切之入切古音第七部頁碼第1983頁,第1字許惟賢第866頁,第5字

捕辠人也。

捕辠人也。

段注辠各本作罪。今依《廣韵》。《手部》曰:捕者,取也。引申之爲凡持守之偁。

从丮㚔。

段注會意。

㚔亦聲。

段注之入切。七部。今隷作執。

白话解释

执,抓捕罪人。字形采用“丮、幸”会义,“幸”也是声旁。

字形解说

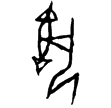

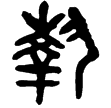

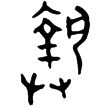

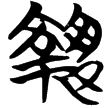

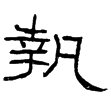

甲骨文作,像在俘虜或罪人的兩手上加上桎梏,

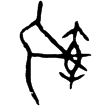

像桎梏之形。金文人手已與刑具分離,或增添「廾」形,表示手持桎梏,加諸罪刑徒。

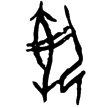

形變為

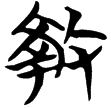

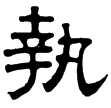

,與戰國文字、篆文構形相同,今隸變寫成「幸」。伏罪跪坐之人形,金文形變為立人形,兩手仍存短畫以像刑具。戰國文字「廾」改易從「又」,立人形,形變為丮,篆文從丮、從㚔。《說文‧㚔部》:「執,捕罪人也。从丮、从㚔,㚔亦聲。」從㚔,表示音讀,兼表桎梏;從丮,像人伸出雙手,會合手持桎梏,加諸刑徒,本義為拘捕問訊。在六書中屬於形聲兼會意。臺灣標準字作「執」,規範字作「执」,是草書楷化,見於宋刊本《古列女傳》及宋元以來通俗文學刻本。

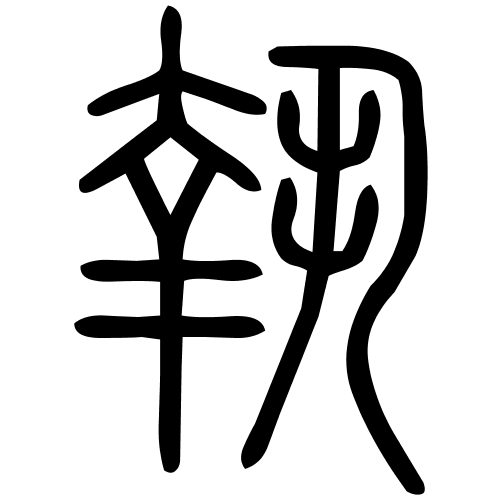

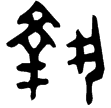

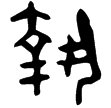

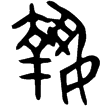

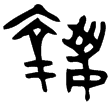

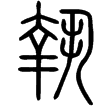

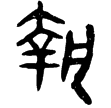

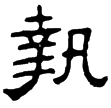

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

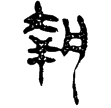

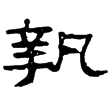

字形演变

粹947(甲)

前6.17.4(甲)

前5.36.4(甲)

員方鼎(金)西周早期或中期

戈冬簋(金)西周中期

散氏盤(金)西周晚期

師㝨簋(金)西周晚期

多友鼎(金)西周晚期

兆域圖銅版(金)戰國晚期

包2.15反(楚)

包2.120(楚)

說文‧㚔部

睡.封51(隸)秦

老子甲26(隸)西漢

武威簡.有司4(隸)西漢

石門頌(隸)東漢

尹宙碑(隸)東漢

熹.春秋.昭十三年(隸)東漢

楷書

附检字

捕罪人也。从丮从㚔,㚔亦聲。