僉的说文解字解释

僉

qiān亼部 部 13画 U+50C9

大徐本

卷别卷五下反切七廉切頁碼第166頁,第2字續丁孫

僉

皆也。从亼从吅从从。《虞書》曰:「僉曰伯夷。」

皆也。从亼从吅从从。《虞書》曰:「僉曰伯夷。」

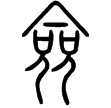

附注楊樹達《積微居小學述林》以為字從「亼」,從「吅」,從「从」。「亼」訓「三合」,「从」從二人,「吅」從二口,「人各一口,二人二口,二口相合,故为僉也。二口犹言多口,不必限于二也。」

附注《說文新證》:「戰國金文字形為美術字,加了繁飾,其本形从亼、从吅、从从。楚文字或亼形簡化為宀形,下加甘形;或不加亼。林義光《文源》以為字『从亼、从吅、从从。亼即口字,兄象人言,二兄合一口,與皆同意。』案:其實『亼』為倒口形為甲骨文、西周春秋金文的現象,但是到戰國時代,『亼』已經漸漸有了類似『集合』的意義,因此何琳儀《戰國古文字典》以為『僉,从㒭、从亼,會皆同之意。』似較合理。」

小徐本

段注本

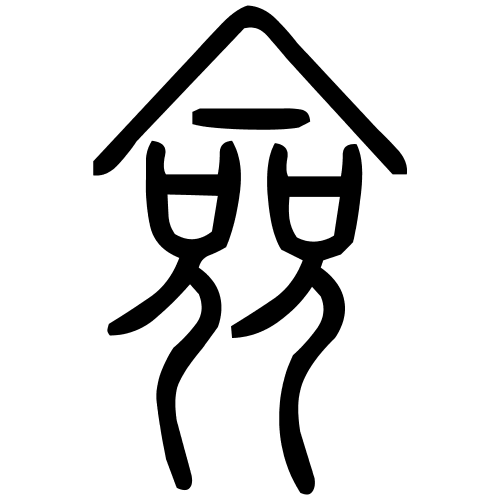

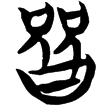

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

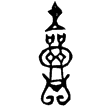

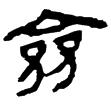

越王州句劍(金)戰國早期

蔡侯產劍(金)戰國早期

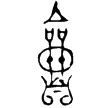

望2.48(楚)

包2.121(楚)

說文‧亼部

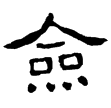

孫子135(隸)西漢

郙閣頌(隸)東漢

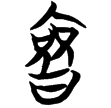

楷書

附检字

皆也。从亼从吅从从。《虞書》曰:“僉曰伯夷。”