仲的说文解字解释

人部 部 6画 U+4EF2

大徐本

小徐本

卷别卷十五反切直控反頁碼第662頁,第5行,第1字述

中也。從人、中,中亦聲。

中也。從人、中,中亦聲。

段注本

卷别卷八上反切直眾切古音第九部頁碼第1465頁,第3字許惟賢第643頁,第5字

中也。

中也。

段注《白虎通》同。伯仲叔季爲長少之次。伯仲見於此。《子部》曰:季,少偁也。叔則少之假借字也。古者幼名,冠字。冠字者,爲之且字也。且字也者,若尼甫,嘉甫是也。五十以伯仲。乃偁伯某甫,仲某甫。以伯仲而後成字。伯仲之下一字爲且字。且者,薦也。爲伯仲之薦也。伯仲生而已定。故《士冠禮》字辭曰:伯某甫。雖定此字。而五十以前但偁某甫也。女子筓而字。則曰伯姬,曰仲姬。《毛傳》於《大明》曰:仲,中女也。於《燕燕》曰:仲,字也。皆言婦人也。二傳其實一也。古中仲二字互通。

从人中。中亦聲。

段注直眾切。九部。

白话解释

仲,仲裁。字形采用“人、中”会义,“中”也作声旁。

字形解说

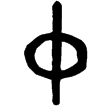

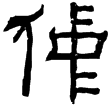

「中」的分化字。中,甲骨文作,像旗之形,上、下飄起者像其游,中豎筆像其杠,囗形像其幅。中旗立於廷中,本義為中央之旗。甲骨文或省去游而作

,金文承甲文省體,旗幅呈圓形。戰國文字承金文而變易。「中」引申為順位居中,加「人」旁作「仲」。篆文承之,隸書、楷書承之篆文而定體。在六書中屬於形聲。

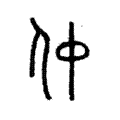

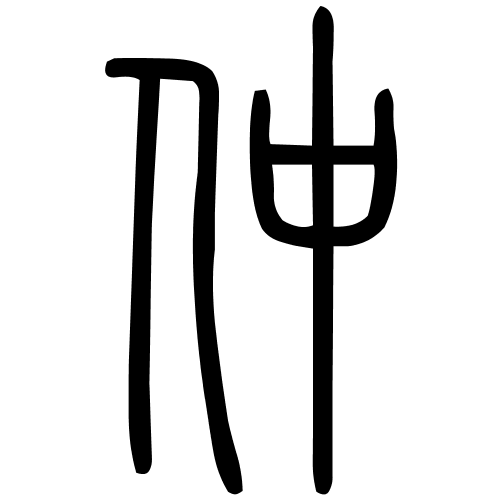

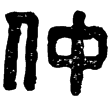

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

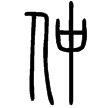

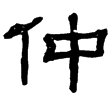

字形演变

散氏盤(金)西周晚期

說文‧人部

漢印徵西漢

史晨碑(隸)東漢

夏承碑(隸)東漢

楷書

附检字

中也。从人从中,中亦聲。