黍的说文解字解释

黍

shǔ黍部 部 12画 U+9ECD

大徐本

卷别卷七上反切舒呂切頁碼第231頁,第13字續丁孫

黍

禾屬而黏者也。以大暑而穜,故謂之黍。从禾,雨省聲。孔子曰:「黍可爲酒,禾入水也。」凡黍之屬皆从黍。

禾屬而黏者也。以大暑而穜,故謂之黍。从禾,雨省聲。孔子曰:「黍可爲酒,禾入水也。」凡黍之屬皆从黍。

附注段玉裁據《廣韻》改作:「黍可為酒,故从禾入水也。」羅振玉《增訂殷虛書契考釋》:「(甲骨文)或省水。黍為散穗,與稻不同,故作(散開)之狀以象之。」

小徐本

段注本

卷别卷七上反切舒呂切古音第五部頁碼第1316頁,第1字許惟賢第575頁,第3字

黍

段注許云雨省聲。則篆體當如是。引孔子曰者。其別說也。

禾屬而黏者也。

段注《九穀攷》曰:以禾況黍。謂黍爲禾屬而黏者。非謂禾爲黍屬而不黏者也。禾屬而黏者黍。禾屬而不黏者𪎭。對文異。散文則通偁黍。謂之禾屬。要之皆非禾也。今山西人無論黏與不黏統呼之曰𪎭黍。太原以東則呼黏者爲黍子。不黏者爲𪎭子。黍宜爲酒,爲羞籩之餌餈,爲酏粥。𪎭宜爲飯。禾黍稻稷各有黏不黏二種。按黍爲禾屬者。其米之大小相等也。其𥝩異。禾穗下垂如椎而粒聚。黍𥝩略如稻而舒散。

㠯大暑而穜。故謂之黍。

段注大衍字也。《九穀攷》曰:伏生《尙書大傳》、《淮南》、《劉向・說苑》皆云:大火中種黍菽。而呂氏《春秋》則云:日至樹麻與菽。麻正𪎭之誤。又《夏小正》。五月初昏大火中種黍菽糜。糜字因下文誤衍。諸書皆言種黍以夏至。《說文》獨言以大暑。葢言種暑之極時。其正時實夏至也。玉裁謂。種植有定時。古今所同。非可叚借。許書經轉寫妄增一字耳。以暑種故謂之黍。猶二月生,八月孰得中和。故謂之禾。皆以曡韵訓釋。

从禾。雨省聲。

段注舒呂切。五部。

孔子曰:黍可爲酒。

段注如稬與秫皆宜酒。

故从禾入水也。

段注依《廣韵》補故从二字。此說字形之異說也。凡云孔子曰者,通人所傳。以禾入水不見其必爲酒。故先雨省聲之說。而禾入水會意之說次之。今之隷書則从禾入水。不从雨省。

凡黍之屬皆从黍。

章太炎说文解字授课笔记

黍【雨】。段五部,孔曰「為酒」不可從。

从雨省聲,雨,黍皆在第五部也[一]。「孔子曰」之訓[二]不可從。[一]凡用數字言第幾部者,皆指段玉裁十五部而言,下同。[二]《說文解字》,黍下有「孔子曰:黍可為酒,故从禾入水也」之訓。

白话解释

黍,禾属而软黏的谷物之一。因为在大暑时节播种,所以称为谐音的“黍”。字形采用“禾”作边旁,用有所省略的“雨”作声旁。 孔子说:“黍可酿酒,禾谷入水。”所有与黍相关的字,都采用“黍”作边旁。

字形解说

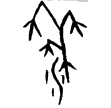

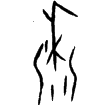

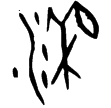

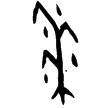

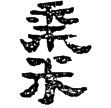

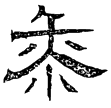

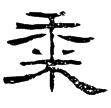

甲骨文之,純像帶有黏性的穀類植物。另一形作

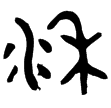

,緣於黍可釀酒,故增水為形。金文作

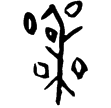

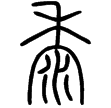

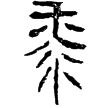

,改從禾形,以表植物,則為戰國文之形所承繼。篆文作

,以從禾、雨構形,而雨為水之誤,則頗失其義。隸書三例,或從雨,或從米,或從禾,則益悖原形。楷書之形,沿自篆文

以定體。黍由禾、水二字構成,又和禾、水二字沒聲音關係,所以在六書中屬於異文會意。或以黍和水古聲同屬舌聲透紐,二字雙聲,以為形聲,可備一說。

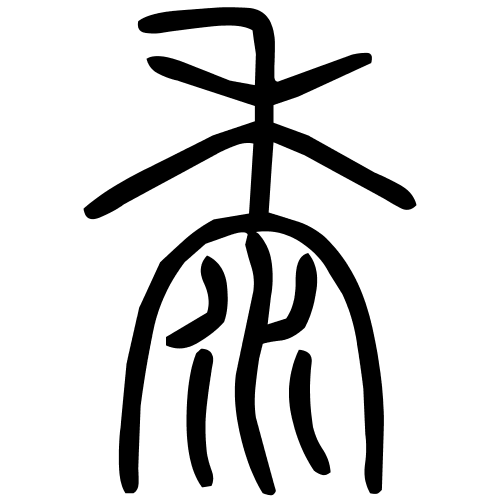

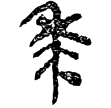

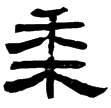

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

鐵248.1(甲)

甲3034(甲)

續4.27.6(甲)

甲2665(甲)

簠歲14(甲)

乙6725(甲)

前4.39.8(甲)

寧滬2.106(甲)

明藏447(甲)

仲𠭯父盤(金)西周

說文‧黍部

五十二病方239(隸)秦

睡虎地簡11.33(隸)秦

洛陽西郊漢墓陶文(隸)西漢

白石神君碑(隸)東漢

孔宙碑(隸)東漢

石經魯詩殘碑(隸)東漢

楷書

附检字

禾屬而黏者也。以大暑而穜,故謂之黍。从禾,雨省聲。孔子曰:“黍可爲酒,禾入水也。”凡黍之屬皆从黍。