邑的说文解字解释

邑

yì邑部 部 7画 U+9091

大徐本

卷别卷六下反切於汲切頁碼第206頁,第10字續丁孫

邑

國也。从囗;先王之制,尊卑有大小,从卪。凡邑之屬皆从邑。

國也。从囗;先王之制,尊卑有大小,从卪。凡邑之屬皆从邑。

附注按:朱芳圃《甲骨學》引葉玉森曰:「(卜辭邑)从囗象畺域。(下面)象人跽形,乃人之變體,即指人民。有土有人,斯成一邑。許君从卪說未塙。」

小徐本

段注本

卷别卷六下反切於汲切古音第七部頁碼第1129頁,第2字許惟賢第498頁,第4字

國也。

國也。

段注鄭莊公曰:吾先君新邑於此。《左傳》凡偁人曰大國。凡自偁曰敝邑。古國邑通偁。《白虎通》曰:夏曰夏邑。商曰商邑。周曰京師。尚書曰西邑夏,曰天邑商,曰作新大邑於東國雒皆是。《周禮》。四井爲邑。《左傳》。凡邑有宗廟先君之主曰都,無曰邑。此又在一國中分析言之。

从囗。

段注音韋。封域也。

先王之制。尊卑有大小。从卪。

段注尊卑謂公矦伯子男也。大小謂方五百里,方四百里,方三百里,方二百里,方百里也。《土部》曰:公矦百里伯七十里,子男五十里。從《孟子》說也。尊卑大小出於王命。故從卪。於汲切。七部。

凡邑之屬皆从邑。

白话解释

邑,小帮国。在先王的制度中,公、侯、伯、子、男有尊卑高下不同,所管辖的地域有大小不同,所以字形采用“卪”作边旁。所有 与邑相关的字,都采用“邑”作边旁。

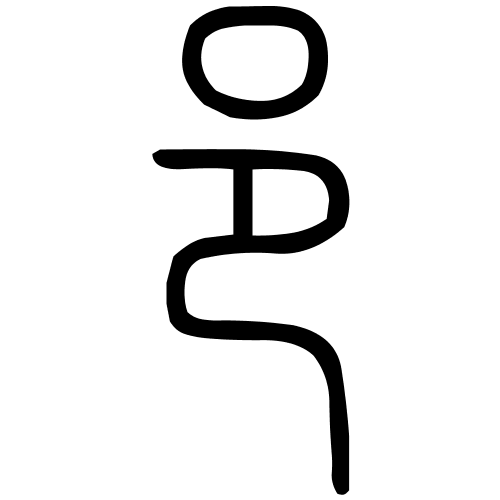

字形解说

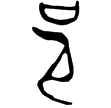

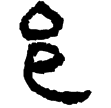

甲骨文之,由

和

構成。

,音ㄨㄟˊ,在此義為封地;

,像人形,在此義為眾民。兩字都屬象形,合以成

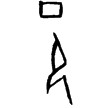

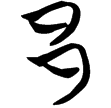

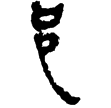

,可會出有土地、有人民的方國之義。金文形同甲文,顯而易見。戰國文字二例,改以直立的人和

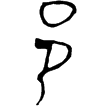

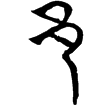

字相配,不影響其音、義。篆文作

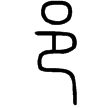

,訛以人為卪,頗失其形。隸書、楷書沿篆文之形而定體,也就不易瞭解其原形了。以上諸形,都由

和人二字構成,又和

、人二字沒聲音關係,所以在六書中屬於異文會意。字經隸書,凡以「邑」作偏旁的,變體作阝,置於右邊,而以「阜」作偏旁的也作阝,置於左邊,以示區別。因此,有所謂「左阜右邑」的口訣。

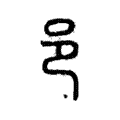

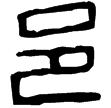

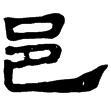

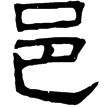

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

福36(甲)

邑爵(金)商代晚期或西周早期

邑觶(金)商代晚期或西周早期

臣卿簋(金)西周早期

包2.54(楚)

帛丙2.2(楚)

說文‧邑部

睡虎地簡24.29(隸)秦

縱橫家書146(隸)西漢

博邑家鼎(隸)西漢

禮器碑(隸)東漢

孔宙碑陰(隸)東漢

熹.易.井(隸)東漢

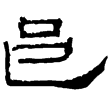

楷書

附检字

國也。从囗;先王之制,尊卑有大小,从卪。凡邑之屬皆从邑。