缶的说文解字解释

缶

fǒu缶部 部 6画 U+7F36

大徐本

卷别卷五下反切方九切頁碼第167頁,第4字續丁孫

缶

異體𦈢

瓦器。所以盛酒𤖅。秦人鼔之以節謌。象形。凡缶之屬皆从缶。

瓦器。所以盛酒𤖅。秦人鼔之以節謌。象形。凡缶之屬皆从缶。

附注饒炯部首訂:「下象所盛之器,上象蓋,中象畫文,以土作之,故寄音於土;而引借為凡瓦器之大名,如偏旁所从取其義是也。」按:朱芳圃《殷周文字釋叢》謂甲骨文下部「凵象器形」,上部「即杵之初文,為聲符」。

小徐本

段注本

卷别卷五下反切方九切古音第三部頁碼第895頁,第1字許惟賢第396頁,第11字

瓦器所㠯盛酒𤖅。

瓦器所㠯盛酒𤖅。

段注《釋器》、《陳風》傳皆云:盎謂之缶。許云:盎,盆也。罌,缶也。似許與《爾雅》說異。缶有小有大。如汲水之缶,葢小者也。如五獻之尊,門外缶大於一石之壷,五𣁬之瓦甒,其大者也。皆可以盛酒𤖅。

秦人鼔之㠯節謌。

段注鼔之錄切。擊也。《韵會》鼔作擊。李斯傳,廉藺傳,漢楊惲傳皆可證。

象形。

段注字象器形。方九切。三部。俗作缻。

凡缶之屬皆从缶。

白话解释

缶,一种小陶器。用来盛酒浆的器皿。秦地一带的人们习惯用敲打缶来为唱歌打拍子。字形像陶器之形。所有与缶相关的字,都采用“缶”作边旁。

字形解说

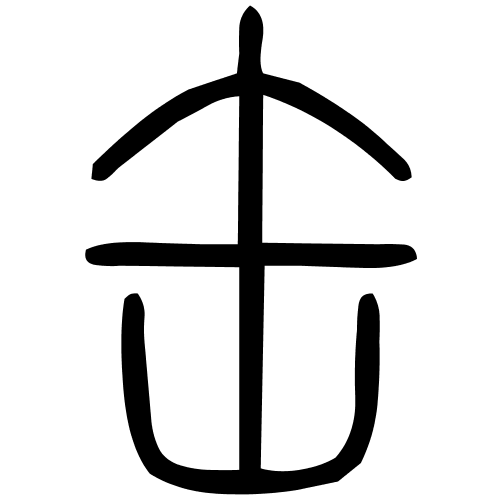

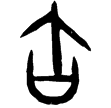

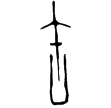

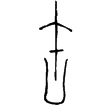

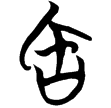

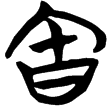

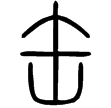

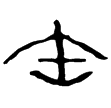

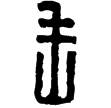

甲骨文之,由器形

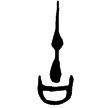

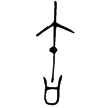

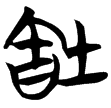

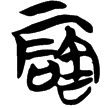

側視而來,上像提耳,下像器容,正像有提耳的器皿。金文二例,頗似甲文之形。戰國文字之

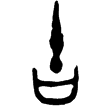

,在器容上多一器蓋,不影響其音、義。篆文之形承自戰國文字之

,省略器蓋,且提耳貫穿器底,完整呈現側面的樣子。隸書、楷書沿之而定體。以上諸形,都據具體的實象造字。在六書中屬於象形。

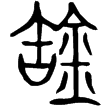

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

乙7752反(甲)

小臣午口方鼎(金)商代晚期

偁缶作且癸簋(金)商代晚期

蔡侯朱缶(金)春秋中期

蔡侯缶(金)春秋晚期

蔡侯缶(金)春秋晚期

欒書缶(金)春秋

包2.265(楚)

信2.014(楚)

包2.255(楚)

包2.255(楚)

說文‧缶部

乘輿缶(隸)西漢

漢印徵西漢

楷書

附检字

瓦器。所以盛酒𤖅。秦人鼓之以節謌。象形。凡缶之屬皆从缶。