大徐本

卷别卷二下反切多則切頁碼第57頁,第9字續丁孫

𢔶

異體𢔨、得

行有所得也。从彳㝵聲。

行有所得也。从彳㝵聲。

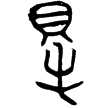

䙷

異體㝶、𠭁、㝵

古文省彳。

古文省彳。

附注羅振玉《增定殷虛書契考釋》:「(甲骨文)从又持貝,得之意也。或增彳。許書古文从見,殆从貝之譌。」

小徐本

段注本

卷别卷二下反切多則切古音第一部頁碼第306頁,第4字許惟賢第137頁,第10字

行有所㝵也。

行有所㝵也。

段注㝵各本作得誤。今正。《見部》曰:䙷,取也。行而有所取。是曰得也。《左傳》曰:凡獲器用曰得。

从彳。䙷聲。

段注多則切。一部。

古文省彳。

古文省彳。

段注按此字已見於《見部》。與得並爲小篆。義亦少異。

白话解释

得,远行探索而有所获。字形采用“彳”作边旁,采用“”作声旁。

,这是古文写法的“得”字,省略了“彳”。

字形解说

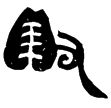

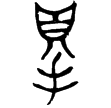

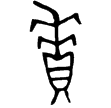

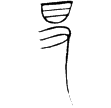

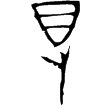

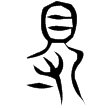

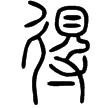

甲骨文字形從又(或作爪)持貝,表示獲得財貨寶物之意;或加彳,成為從彳、?聲。彳為道路,引申為行走,作為形符,表示義與行走有關;?為獲得財貨寶物,於此作為示義的聲符,表示音讀。二者相合,正示行有所得的意思。金文構形與甲骨文相同,只是「」形將其中的「貝」略變作「

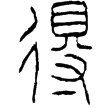

」,與「目」、「見」形近,而為戰國以後字形所本。戰國楚系文字將甲、金文的「貝」改作「目」,並省去「彳」形;秦系文字則將貝下的「又」改為「寸」。「寸」與「又」同為手,義可相通,成為從彳、

聲的構形。篆文據秦系文字而將「

」訛改作「䙷」,已不見「手持貝」的初形本義了。隸書、楷書將篆文的「見」隸變作「旦」,形訛更甚。《說文》另收有從寸從見之古文,「見」亦是「貝」之誤。在六書中,手持貝的字形屬於異文會意;從彳、?(䙷、㝵)聲的字形,則屬於形聲兼會意。

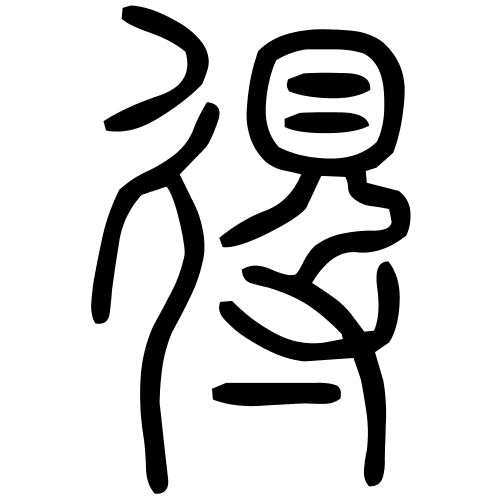

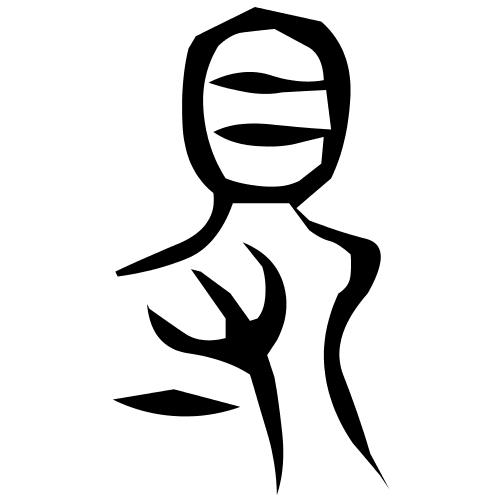

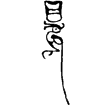

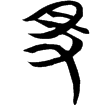

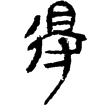

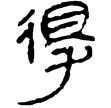

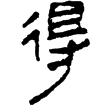

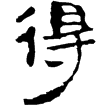

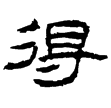

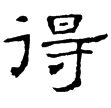

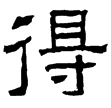

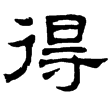

篆体字形

藤花榭本正篆

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

字形演变

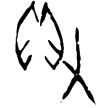

後2.29.14(甲)

京都2113(甲)

得觚(金)商代晚期

大克鼎(金)西周晚期

虢叔旅鐘(金)西周晚期

丼人𡚬鐘(金)西周晚期

余贎乘兒鐘(金)春秋晚期

宋公得戈(金)春秋晚期

中山王昔鼎(金)戰國晚期

子禾子釜(金)戰國

包2.102(楚)

包2.6(楚)

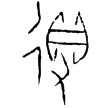

說文古文

說文‧彳部

泰山刻石(篆)秦

睡虎地簡24.18(隸)秦

老子甲5(隸)西漢

春秋事語28(隸)西漢

老子乙前1上(隸)西漢

定縣竹簡1(隸)西漢

禮器碑(隸)東漢

西狹頌(隸)東漢

熹.易.旅(隸)東漢

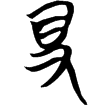

楷書

附检字

行有所得也。从彳㝵聲。〔䙷〕古文省彳。