郁的说文解字解释

郁

yù邑部 部 8画 U+90C1

大徐本

小徐本

段注本

卷别卷六下反切於六切古音第一部頁碼第1141頁,第2字許惟賢第503頁,第2字

右扶風郁夷也。

右扶風郁夷也。

段注見《地理志》。班引詩。周道郁夷。師古曰:《毛詩》周道倭遟。《韓詩》作郁夷字。言使臣乗馬行於此道。按古假借爲𢒰字。如《論語》郁郁乎文哉是也。𢒰,有文章也。其始借彧爲𢒰。其後又借郁爲彧。今陜西鳳翔府隴州州西五十里有故郁夷城。後漢建武二年。鄧禹遣兵擊赤眉於郁夷。在此處也。

从邑。有聲。

段注於六切。古音在一部。

章太炎说文解字授课笔记

郁夷。古文《尚書》「宅嵎夷」,今文《尚書》「宅郁夷」(即今日本「倭夷」即「郁夷」,音近)=倭夷。郁,訓文貌,當作彧。

倭遲(疊韻),郁夷(雙聲),皆長而屈曲之謂也。古文《尚書》之「宅嵎夷」,今文作「宅郁夷」,此郁字即倭之借,即日本也。

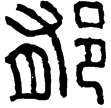

字形解说

甲骨文有字,金文有

字,並從林、從

。

字,從大、從ㄅ,于省吾說「ㄅ」像一人俯伏於地,上面的「大」像人正立踐踏其背脊,表示壓抑、鬱悶的意思。從林以表示香草,古人搗而煮之成汁,再調和到黑黍釀成的鬯酒之中,即金文中所說的「鬱鬯」美酒。「鬱」字即美酒之專字,故從「鬯」。聲符「

」也替換為「缶」。後世的「鬱」,用為憂鬱,引申為「林叢生者(林木茂盛)」。金文與甲骨文同,〈孟

父壺〉增飾「

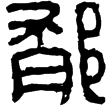

」。戰國文字從林、從冖、從皀、從寸,表示以香草搗煮為汁,持以調合到黍類釀成的鬯酒中,對照漢碑〈魏上尊號奏〉,隸書多一聲符「缶」。篆文「皀」替換為「鬯」,義近通用。《說文‧林部》:「鬱,木叢生者。从林,

省聲。」又鬯部:「

,芳草也,十葉為貫,百廿貫,築以煮之為

,从

(ㄐㄩˇ)、缶、冖(ㄇㄧˋ)、鬯、彡(ㄕㄢ),其飾也。一曰

鬯。」

鬯,指用百草之花及遠方鬱人所貢芳草,二者合釀,芬芳保暢,可用以降神。「鬱」字从林、

省聲。本義是草木叢集茂密。在六書中屬於形聲。臺灣標準字作「鬱」,規範字作「郁」,是同音替代。

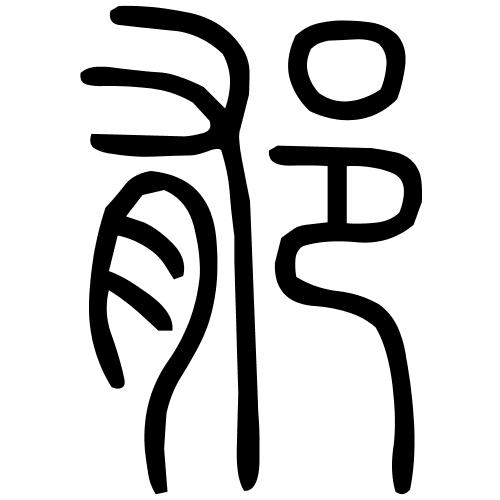

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

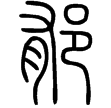

字形演变

說文‧邑部

漢印徵西漢

漢印徵西漢

楷書

附检字

右扶風郁夷也。从邑有聲。