足的说文解字解释

足

zú足部 部 7画 U+8DB3

大徐本

卷别卷二下反切卽玉切頁碼第60頁,第6字續丁孫

足

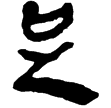

人之足也。在下。从止、囗。凡足之屬皆从足。

人之足也。在下。从止、囗。凡足之屬皆从足。

鉉注徐鍇曰:「囗象股脛之形。」

附注徐鍇繫傳:「口象股脛之形。」楊樹達《積微居小學述林》:「股、脛、蹠、跟全部為足,足从口者,象股脛周圍之形。人體股脛在上,跟蹠在下,依人所視,象股脛之口當在上層,象蹠跟之止當在下層。然文字之象形,但有平面,無立體,故止能以口上止下表之也。」

附注《說文新證》:「甲骨文从『止』,象臀部至腳底之形,『止』形或寫在上部。這個字形,學者或釋為『足』,或釋『疋』,其實『足』、『疋』是同一個字的分化。金文把『足』字從臀部到小腿的部分簡為『』形,戰國文字則『足』字上部寫成『口』形,而『疋』字上部則寫成『』形,二字開始分化。」

小徐本

段注本

章太炎说文解字授课笔记

从止,止與足義同,皆有盡頭意。

白话解释

足,人的下肢,在人体的下部。字形采用“止、口”会义。所有与足相关的字,都采用“足”作边旁。

字形解说

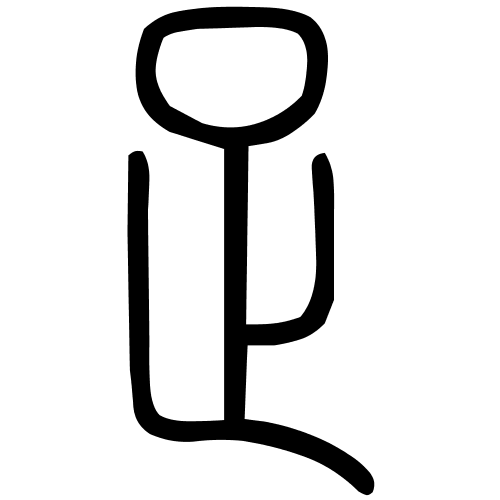

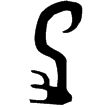

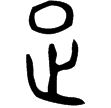

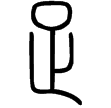

甲骨文之,下從

,隸定作「止」,像左腳掌之形,屬象形,此表腳;上

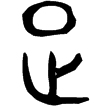

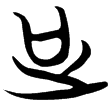

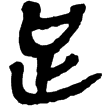

像鼓起的肉,即《說文》說的腓腸,也就是腿肚的意思,沒有獨立的形、音、義,只是一個實象而已。二者相合,正可表示人足之義。金文三例,全同甲文之形;戰國文字,下從之止,略異甲、金文之形,差別不大;篆文

最似金文的

、

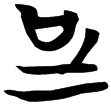

。字經隸書,形變作

,稍失其形。楷書沿之而定體。以上諸形,都以止為形,附加實象的

而成,據具體的實象造字。在六書中屬於合體象形。

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

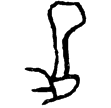

甲2878(甲)

燕758(甲)

鐵138.2(甲)

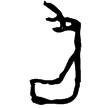

足作父丙鼎(金)商代晚期

免簋(金)西周中期

元年師兌簋(金)西周晚期

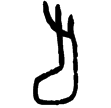

包2.112(楚)

望1.39(楚)

說文‧足部

睡虎地簡10.2(隸)秦

老子甲20(隸)西漢

孫臏135(隸)西漢

武威醫簡81(隸)東漢

魯峻碑(隸)東漢

楷書

附检字

人之足也。在下。从止、口。凡足之屬皆从足。徐鍇曰:“口象股脛之形。”