舌的说文解字解释

舌

shé舌部 部 6画 U+820C

大徐本

卷别卷三上反切食列切頁碼第66頁,第1字續丁孫

舌

在口,所以言也、別味也。从干从口,干亦聲。凡舌之屬皆从舌。

在口,所以言也、別味也。从干从口,干亦聲。凡舌之屬皆从舌。

鉉注徐鍇曰:「凡物入口必干於舌,故从干。」

附注按:甲骨文像張口舌向前伸有所移動之形。

附注《說文新證》:「甲骨文从口,上象舌形,小點表示口水。」

蔣注《新加九經字樣》:舌,在口所以言,從干從口,上《說文》,下俗字。案:電腦字體中從干從口與從千從口之字不別,宜注意選擇相應字體。

小徐本

段注本

章太炎说文解字授课笔记

从干不可解。段說亦牽强。○案:是倒入意。

白话解释

舌,在口中,用以言说、辩味的器官。字形采用“口、干”会义,“干”也是声旁。所有与舌相关的字都采用“舌”作边旁。

字形解说

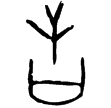

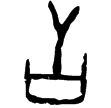

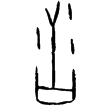

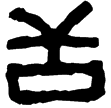

甲骨文之,像口中伸出舌頭的樣子,

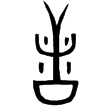

則在舌邊多出三點,代表唾液,不影響其音、義,屬合體象形。金文三例舌面多一文理,或口、曰相通,餘點也屬唾液。戰國文字二例,一如金文第三例,僅「曰」換作「口」而已。戰國文字作

、

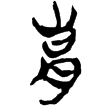

,篆文訛變作

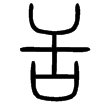

,而成從干、從口。字經隸書,形變作

、

,頗失其形,楷書則承篆文

而定體。以上諸形,都由口或曰加不成文的舌頭實象而成,不受有無唾液的影響。在六書中屬於合體象形。有學者以舌從口、?會意。?,音ㄖㄣˇ(rěn),義為飪氣上升,和口結合,以表進食知味(《文字析義》,P.33),可備一說。

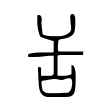

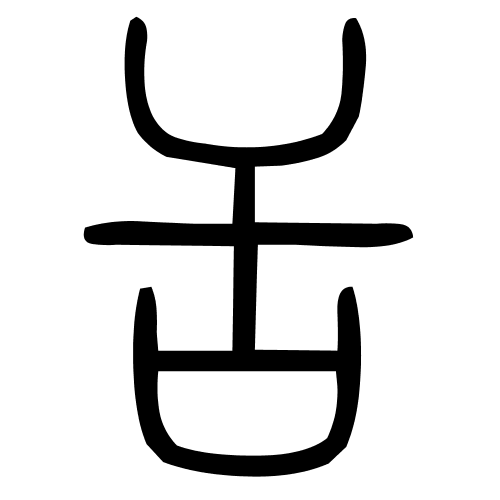

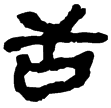

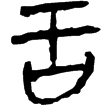

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

後1.24.10(甲)

乙4550(甲)

珠790(甲)

舌方鼎(金)商代晚期

郭.語4.19(楚)

說文‧舌部

睡虎地簡8.11(隸)秦

足臂灸經15(隸)秦

漢印徵西漢

楷書

附检字

在口,所以言也、別味也。从干从口,干亦聲。凡舌之屬皆从舌。徐鍇曰:“凡物入口必干於舌,故从干。”