無的说文解字解释

無

wú亡部 部 12画 U+7121

大徐本

卷别卷十二下反切武扶切頁碼第424頁,第6字續丁孫

𣠮

異體𣞣、無

亡也。从兦𣞤聲。

亡也。从兦𣞤聲。

无

奇字𣞣,通於元者,虛𣞣道也。王育說:天屈西北爲无。

奇字𣞣,通於元者,虛𣞣道也。王育說:天屈西北爲无。

附注吳大澂古籀補:「古『無』字不从『亾』。」

附注《說文新證》:「亡(讀同無)或無的分化字,从亡、無,兩者都兼聲也兼義。」

小徐本

卷别卷二十四反切文區反頁碼第1011頁,第6行,第1字述

亡也。從亡橆聲。

亡也。從亡橆聲。

鍇注臣鍇曰:「橆音武。」

反切………頁碼第1011頁,第6行,第2字述

奇字。無通於无者,虚無道也。王育說,天屈西北爲无。

奇字。無通於无者,虚無道也。王育說,天屈西北爲无。

鍇注臣鍇曰:「无者,虚無也。無者對有之稱,自有而無。无謂萬物之始。未始有有始也,道者象帝之先道者,始初之爲也,實無也。無則不容立言,故強名之曰道。強者非得意而樂受之言,欲明其趣,故強引而名之以爲立言之本。夫天地之初,天動而上,地成而下,水流溼,火就燥,誰使之然哉?故歸之自然。無動而生有,無者有初也。夫謀事在治,其始及其中也,則不足以治之矣,故道每貴於无,无則易治,是以聖人尚簡。《易》乾以《易》知坤,以簡能者據其初也。若治器先治其鑛璞,故曰通於无。虚无,道也。《淮南子》曰:『天不滿西北。』至此屈曲也,不滿則无也。若如初說,則中橫畫直;如王述說,中橫畫垂,俱指事也。」

段注本

卷别卷十二下反切武夫切古音第五部頁碼第2535頁,第2字許惟賢第1102頁,第1字

亡也。

亡也。

段注凡所失者,所未有者皆如逃亡然也。此有無字之正體。而俗作無。無乃𣞤之隷變。𣞤之訓豐也。與無義正相反。然則隷變之時。昧於亡爲其義。𣞤爲其聲。有聲無義。殊爲乖繆。古有叚𣞤爲𣠮者。要不得云本無二字。漢隷多作𣠮可證也。或叚亡爲無者,其義同。其音則雙聲也。

从亡。𣞤聲。

段注按不用莫聲而用𣞤聲者,形聲中有會意。凡物必自多而少而無。《老子》所謂多藏必厚亡也。武夫切。五部。古音武夫與莫胡二切不別。故無,模同音。其轉語則《水經注》云燕人謂無爲毛,楊子以曼爲無,今人謂無有爲𣳚有皆是也。

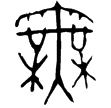

无,奇字無也。

无,奇字無也。

段注謂古文奇字如此作也。今六經惟易用此字。

通於元者。

段注元俗刻作无。今依宋本正。《禮運》曰:是謂合莫。注引《孝經說》曰:上通元莫。《正義》云:上通元莫者,《孝經緯》文。言人之精靈所感。上通元氣寂寞。引之者證莫爲虛無也。正本元字作无。謂虛無寂寞。義或然也。按此注疏今本譌誤不可讀。而北宋本可據正。疏正本字當是《定本》之誤。謂鄭引上通元莫,顏師古《定本》作无莫也。依許云通於元者,虛无道也。則《孝經緯》必作元莫矣。葢其義謂上通元始。故其字形亦用元篆。上毌於一。

虛无道也。

段注謂虛无之道上通元氣寂寞也。《玉篇》曰:无,虛无也。奇字之无與篆文之𣞤義乃微別。許說其義。非僅說其形也。

王育說。天屈西北爲无。

段注此稱王育說又无之別一義也。亦說其義。非說其形。屈猶傾也。天傾西北。地不滿東南。見《列子》及《素問》。天傾西北者,謂天體不能正圜也。

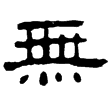

白话解释

無,没有。字形采用“亡”作边旁,采用“無”作声旁。“无”,这是一个奇字,是“元”的撇画向上贯通而产生的奇字。王育说,天穹向西北弓屈叫作“无”。

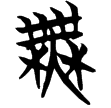

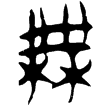

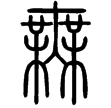

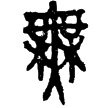

字形解说

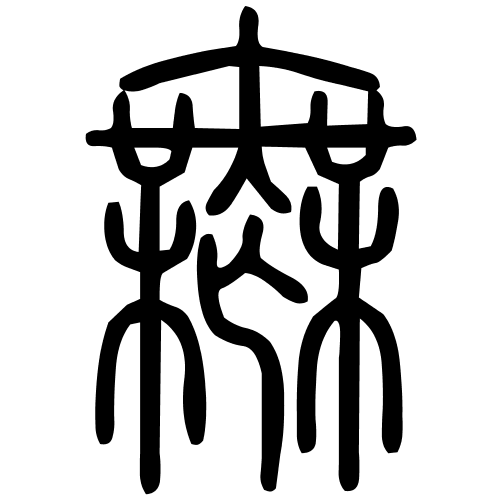

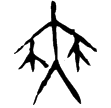

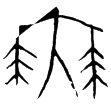

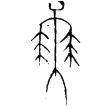

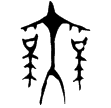

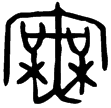

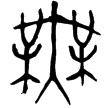

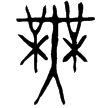

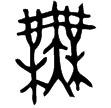

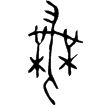

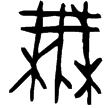

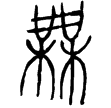

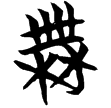

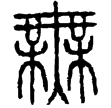

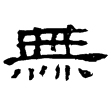

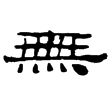

甲骨文、金文字形皆從大、手中持物,正像人兩手持舞具而舞的樣子,為「舞」、「無」之初文。戰國楚系文字其上部作四豎二橫畫,下部作二木形,已不見舞蹈之意,而秦系文字仍作從大、兩手持舞具之形。篆文字形則於秦系文字之中加一「亡」字,成為從亡、?聲之形構,隸定當作「?」,而與「舞蹈」字區別為二。「亡」為逃亡,引申為消失、沒有,作為形符,表示義與消失、沒有有關;?,隸變作「無」,義為舞蹈,於此作為不示義的聲符,表示音讀。隸書從篆文之形而隸定作「」,或省變為「

」,從火、?省聲,為今日通行之形。《說文》另收有奇字「

」,隸定作「

」,未詳構字之意。在六書中,甲骨文、金文及戰國文字字形屬於合體象形,篆文、隸書及楷書字形屬於形聲。

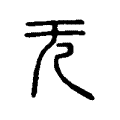

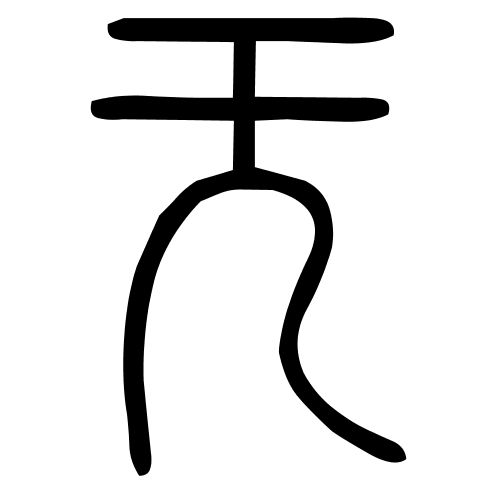

篆体字形

藤花榭本正篆

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

字形演变

鐵120.3(甲)

甲2858(甲)

甲2858(甲)

作冊般甗(金)商代晚期

毛伯簋(金)西周晚期

伊簋(金)西周晚期

善夫其簋(金)西周晚期

弭伯匜(金)西周晚期

寬兒鼎(金)春秋晚期

無伯彪戈(金)春秋晚期

王子申盞(金)春秋

曾姬無卹壺(金)戰國早期

包2.15(楚)

曾95(楚)

郭.老甲.31(楚)

說文‧林部

睡虎地簡10.8(隸)秦

繹山碑(篆)秦

老子甲後250(隸)西漢

定縣竹簡25(隸)西漢

居延簡甲2547A(隸)西漢

史晨碑(隸)東漢

楷書

附检字

亡也。从亡無聲。(无)奇字无,通於元者。王育說:天屈西北爲无。