大徐本

小徐本

段注本

卷别卷十二上反切古雙切古音第九部頁碼第2412頁,第3字許惟賢第1048頁,第4字

横關對舉也。

横關對舉也。

段注以木横持門戶曰關凡大物而兩手對舉之曰扛。項羽力能扛鼎。謂鼎有𠕪,以木横貫鼎耳而舉其㒳耑也。卽無横木而兩手舉之亦曰扛。卽兩人以横木對舉一物亦曰扛。《字林》。捎,掆,舁也。《匡謬正俗》曰:音譌。故謂扛爲剛。有造掆字者。故爲穿鑿也。《西京賦》作𧢸鼎。𧢸卽䚗。魏大饗碑作䚗鼎。䚗者,扛之叚借字也。

从手。工聲。

段注古雙切。九部。

章太炎说文解字授课笔记

兩人共舉口對舉,橫關對舉曰扛。共(江部,古讀東部),眾人共舉;扛,兩人對舉;[兩]字音義相近。

誼與共同,聲亦相同。今俗語「扛一事」,即「共一事」也。

古者兩人對舉曰舉,橫關(穿以木槓)對舉曰扛。但一人之力能舉者亦可云扛,如項羽之「力能扛鼎」是也。扛、共義近(音亦近,江部字古讀東部也),蓋一字。眾人共舉曰共。

兩人對舉曰舉,(古時)橫關(穿以木)對舉曰扛。但一人之力能舉者亦可云扛,如《史記•項羽傳》「力能扛鼎」。扛、共義同。衆人共舉曰共。

白话解释

扛,横穿木棍,相对着抬举起来。字形采用“手”作边旁,采用“工”作声旁。

字形解说

此字始見於篆文,從手、工聲。楷書同。字從「手」為義符,表示是手部的動作;從「工」為聲符,不兼義,依《說文》,「工」字的本義為「巧飾也,象人有規矩也」,此義和「扛」義無關。在六書中屬於形聲。

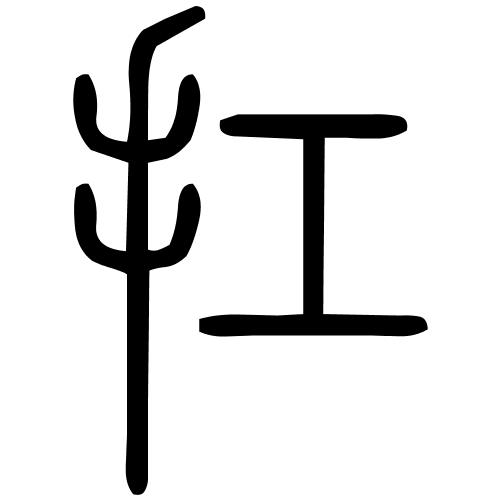

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

說文‧手部

楷書

附检字

橫關對舉也。从手工聲。