大徐本

小徐本

卷别卷十五反切知冰反頁碼第689頁,第3行,第1字述

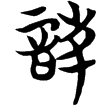

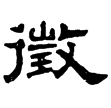

召也。從𡈼、微省。𡈼爲徵,於微而文逹者即徵也。

召也。從𡈼、微省。𡈼爲徵,於微而文逹者即徵也。

鍇注臣鍇按:《尚書・序》:虞舜側微,堯聞之聰明,召之也。《莊周》曰:「士有九徵而不變,則君子也。」彼徵,徵驗也。

反切………頁碼第689頁,第4行,第1字述

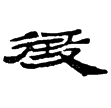

古文。

古文。

段注本

卷别卷八上反切陟陵切古音第十部頁碼第1547頁,第3字許惟賢第678頁,第7字

召也。

召也。

段注召者,𧦝也。《周禮》司市典祀注,鄉飮酒禮注,《鄉射禮》注皆曰:徵,召也。按徵者,證也。驗也。有證驗,斯有感召。有感召,而事以成。故《士昏禮》注,《禮運》注又曰:徵,成也。依文各解。義則相通。

从𡈼。从微省。

段注會意。微卽𢼸也。陟陵切。六部。

𡈼微爲徵。

段注嫌上文未顯。故又明之。已上九字各本譌奪不可讀。今補正。

行於微而聞達者卽徵也。

段注聞各本作文。今依《韵會》訂。又說𡈼微之意。言行於隱微而聞達挺箸於外。是乃感召之意也。

古文。

古文。

章太炎说文解字授课笔记

本義為徵驗,有感斯來,故引申為招,相感招斯成,故又引申為成。

召也,恐非本訓,徵驗乃本訓。有感斯來,故引申訓招(當是召),相感召斯成。故又引申訓成。

字形解说

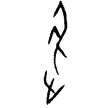

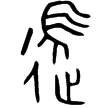

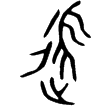

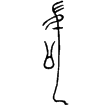

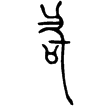

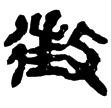

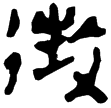

西周金文或作「」,從貝、?聲;或作「

」,從彳、從貝、從又、?聲。東周金文則又作「

」,改從口、?聲。戰國文字則據金文「

」而省「貝」,成為從微省、?聲的字形;篆文與戰國文字稍有出入而構形之意相同,成為徵兆的意思。因徵兆是事物初見之時,隱微未顯,故從微;「?」是像從土從人,以示挺身而立,引申而有萌發出生之意。《說文》又收有古文「

」,或許是從金文「

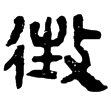

」增形而來。隸書、楷書都和篆文構形一致,沒有變化。在六書中,金文字形屬於形聲,戰國文字之後則為形聲兼會意。規範字作「征」。

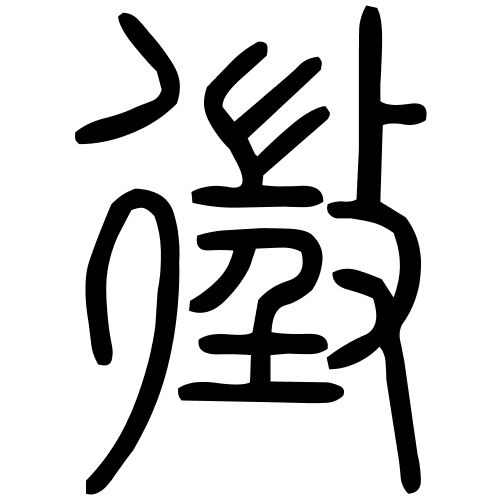

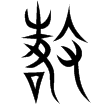

篆体字形

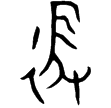

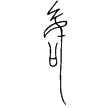

藤花榭本正篆

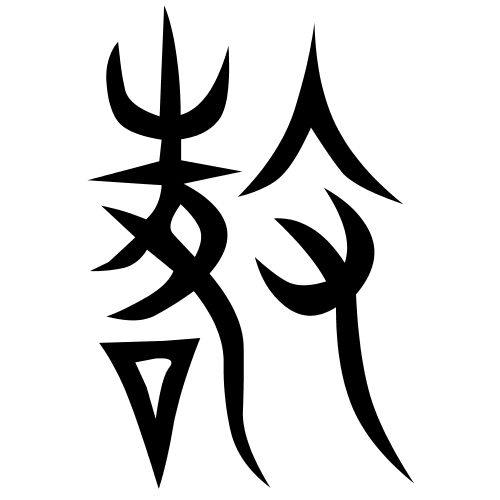

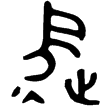

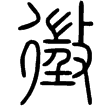

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

字形演变

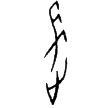

菁1.1(甲)

前7.8.2(甲)

父乙簋(金)西周早期

𧻷盂(金)西周中期

大克鼎(金)西周晚期

徵▁簠(金)春秋

曾侯乙鐘(金)戰國早期

曾侯乙鐘(金)戰國早期

曾侯乙鐘(金)戰國早期

包2.138反(楚)

說文古文

說文‧𡈼部

睡虎地簡53.20(隸)秦

相馬經26上(隸)西漢

居延簡甲2551B(隸)西漢

武威醫簡45(隸)東漢

熹.書.堯典(隸)東漢

楷書

附检字

召也。从微省,𡈼爲徵。行於微而文達者,即徵之。(𢾷)古文徵。