弦的说文解字解释

弦

xián弦部 部 8画 U+5F26

大徐本

小徐本

段注本

卷别卷十二下反切胡田切古音第十二部頁碼第2566頁,第4字許惟賢第1114頁,第10字

弓弦也。

弓弦也。

段注弓弦以絲爲之。張於弓。因之張於琴瑟者亦曰弦。俗別作絃。非也。弦有急意。故董安于性緩,佩弦以自急。《心部》曰:𢛆,急也。

从弓。象絲軫之形。

段注謂𢆯也。象古文絲而系於軫。軫者系弦之處。後人謂琴系弦者曰軫。胡田切。十二部。今字作弦。按軫當作紾。从車者,譌也。紾者,轉也。《方言》。軫,戾也。軫乃紾之叚借字。絲紾,言弦戾也。

凡弦之屬皆从弦。

章太炎说文解字授课笔记

引申為琴瑟等弦。

白话解释

弦,系在弓弩两端的弦。字形采用“弓”作边旁,象弦丝系绑在弓子两端的样子。所有与弓相关的字,都采用“弓”作边旁。

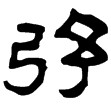

字形解说

甲骨文「弦」從弓像弦線之形,左旁曲筆像弓,右旁糸即弦,與《說文‧弦部》:「弓弦也。从弓,象絲軫(ㄓㄣˇ,檕弦之處)之形。」指安於弓上的弓弦,說解正相吻合。清華大學藏戰國楚簡《繫年》鄭商「弦高」的「弦」字,與甲骨文構形相同,而把「糸」的上端,繫連在弓上,猶具弓弦的象形意味。戰國文齊秦文字「弦」字雖把弓、弦分離,「糸」的上端仍連在弓上。自殷商甲骨至戰國文字,六書皆為合體象形。篆文把「糸」與「弓」分離,「糸」訛變為「玄」,而且「玄」、「弦」同音,因此聲化為從弓、玄聲的「弦」,本義表示用絲繩作為弓弦,六書也變為形聲。漢代簡帛文字,雖經隸變,猶保留「弦繫弓上」的基本命意,「糸」的上端仍保留朝弓的曲筆,用來示義。漢隸有的承秦簡變曲筆為「亠」形。《熹平石經》則本篆文從弓、玄聲,隸變作「弦」,則又楷書之依據。

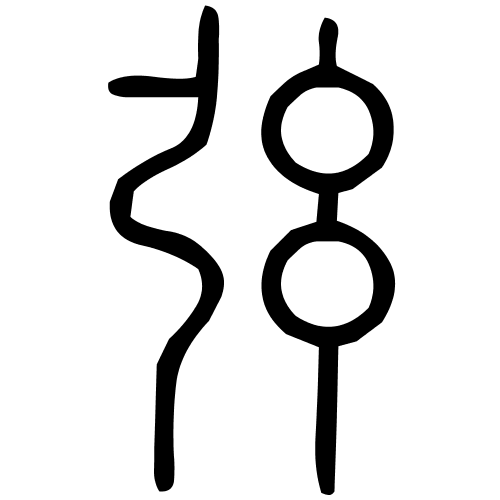

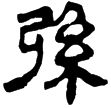

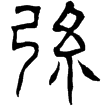

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

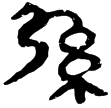

字形演变

說文‧弦部

睡.日甲27(隸)秦

武威簡.泰射36(隸)西漢

一號墓木牌10(隸)西漢

北海相景君銘(隸)東漢

熹.儀禮.泰射(隸)東漢

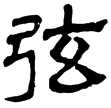

楷書

附检字

弓弦也。从弓,象絲軫之形。凡弦之屬皆从弦。臣鉉等曰:今別作絃,非是。