大徐本

卷别卷十三下反切先代切頁碼第455頁,第1字續丁孫

𡔂

異體𡫼、塞

隔也。从土从𡫳。

隔也。从土从𡫳。

附注段玉裁注:「凡填塞字皆當作𡫳。自塞行而𡫳、㥶皆廢矣。」徐灝注箋:「𡫳隸變作𡨄,𡨄、塞古今字。𡨄訓窒,與隔義相因也,邊塞亦隔絕閉塞之義。隔塞讀先則切,邊塞讀先代切,一聲之轉耳……充塞、報塞、博塞,古皆假塞為之。今《心部》有㥶,《竹部》有簺,皆後造之字。唯《貝部》無賽,《新附》有之。」

小徐本

卷别卷二十六反切叟代反頁碼第1069頁,第4行,第2字述

隔也。從土𡫳聲。

隔也。從土𡫳聲。

段注本

卷别卷十三下反切先代切古音第一部頁碼第2756頁,第2字許惟賢第1198頁,第4字

隔也。

隔也。

段注《𨸏部》隔下云塞也。是爲轉注。俗用爲窒𡫳字。而塞之義,𡫳之形俱廢矣。《廣韵》曰:邊塞也。《明堂位》。四塞世告至。注云:四塞謂夷服,鎭服,蕃服,在四方爲蔽塞者。按鄭注所謂天子守在四夷也。《戰國策》。齊有長城巨防。足以爲塞。呂氏《春秋》。天下有九塞。所謂守在四竟也。《邶風》、《庸風傳》曰:塞,瘞也。塞,充實也。皆謂塞爲㥶之叚借字也。

从土。𡫳聲。

段注大徐作从土从𡫳。先代切。一部。按此切音葢因俗通用此字,故以此切別於穌則切也。舊音本無不同。

章太炎说文解字授课笔记

隔塞。填𡫳。

隔塞,填𡫳。

塞,隔也,填𡫳。

白话解释

塞,筑在边区的隔障。字形采用“土”作边旁,采用“”作声旁。

字形解说

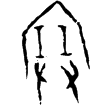

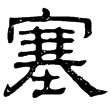

甲骨文「塞」作「(

)」,為?之初文。金文作「?」,所從之

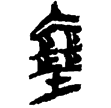

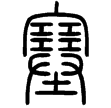

從㠭,戰國文字、篆文構形相同,「㠭」與「廾」共用橫筆形變作

,隸變作「

」。段注本《說文‧土部》:「?,隔也。从土、

聲。」從土,表示和土地形勢相關;

本義為「窒」(《說文‧㠭部》),從

(ㄙㄜˋ),表示音讀,兼表阻塞、充填之義,本義是阻隔、阻絕。在六書中屬於形聲兼會意。

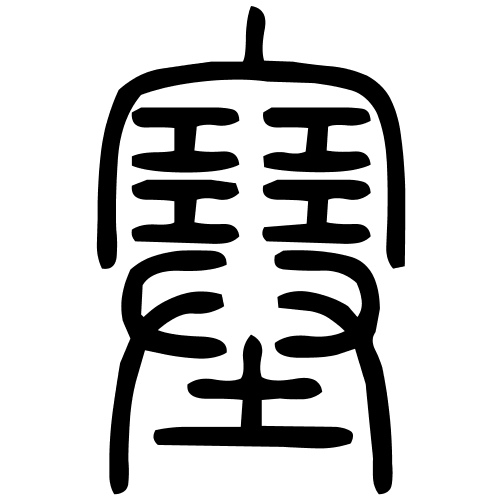

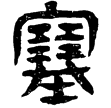

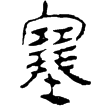

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

粹945(甲)

上(2).民.11(楚)

說文‧土部

睡虎地簡30.41(隸)秦

老子甲後366(隸)西漢

熹.詩.燕燕(隸)東漢

衡方碑(隸)東漢

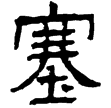

楷書

附检字

隔也。从土从𡨄。