襄的说文解字解释

衣部 部 17画 U+8944

大徐本

小徐本

段注本

卷别卷八上反切息良切古音第十七部頁碼第1576頁,第4字許惟賢第690頁,第9字

《漢令》。解衣而耕謂之𧞻。

《漢令》。解衣而耕謂之𧞻。

段注而字依《韵會》補。此襄字所以从衣之本義。惟見於《漢令》也。引伸之爲除去。《爾雅・釋言》,詩《牆有茨・出車》傳皆曰:襄,除也。《周書・謚法》云:辟地有德曰襄。凡云攘地,攘夷狄皆襄之假借字也。又引伸之爲反復。《大東傳》云:襄,反也。謂除此而復乎彼也。《釋言》又曰:襄,駕也。此驤之假借字。凡云襄上也,襄舉也皆同。又馬注《皋陶謨》曰:襄,因也。《謚法》因事有功曰襄。此又攘之假借字。有因而盜曰攘。故凡因皆曰攘也。今人用襄爲輔佐之義。古義未嘗有此。

从衣。𤕦聲。

段注息良切。十部。

古文𧞻。

古文𧞻。

段注不能得其會意形聲所在。

章太炎说文解字授课笔记

耕地辟除也,引申為翻,「終日七襄」是也。襄又引申為攘,亦除也。襄贊乃相贊之假,相贊者,相助也。諡法:「辟土有得曰襄」,非贊襄義。

「攘夷狄」字即襄字,蓋襄引申之義作除去故也。襄,助也,乃相之假。

白话解释

襄,汉代的律令说:脱衣耕种叫作“襄”。字形采用“衣”作边旁,采用“”作声旁。

,这是古文写法的“襄”字。

字形解说

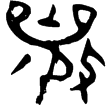

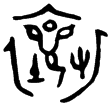

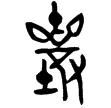

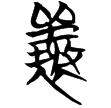

襄之形構,雖早自甲文、金文已經出現,然古文字學者們多認為其形構難解,說法紛歧。大體言之,金文或僅作?。金文、戰國文字、篆文的形構又作從衣、?聲。惟所從的?,字形屢經訛變:由甲文像人高舉雙手之(?的初文),到金文將雙手各加框廓,後世遂與吅同化。又於左右兩側各加「土」與「又」的偏旁,後世「土」訛變為工,「又」訛變為爻,再結合人形變作?,更難遡其原始之形義矣。從衣,表示與衣服相關;?聲,表示音讀。隸變作

、

,楷書作襄。在六書中屬於形聲。

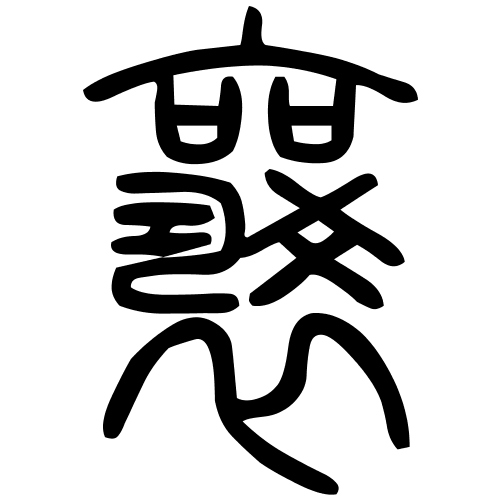

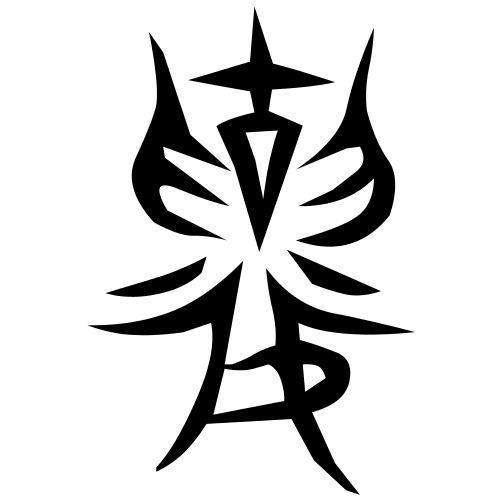

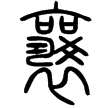

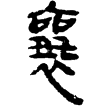

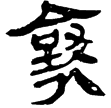

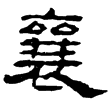

篆体字形

藤花榭本正篆

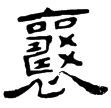

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

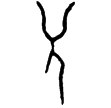

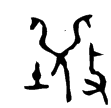

字形演变

餘12.3(甲)

薛侯盤(金)西周晚期

散氏盤(金)西周晚期

𩵦甫人匜(金)西周晚期

鄂君啟舟節(金)戰國中期

信2.012(楚)

說文古文

說文‧衣部

睡虎地簡11.35(隸)秦

相馬經75下(隸)西漢

定縣竹簡34(隸)西漢

尹宙碑(隸)東漢

石經論語殘碑(隸)東漢

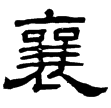

楷書

附检字

漢令:解衣耕謂之襄。从衣𤕦聲。(𡣿)古文襄。