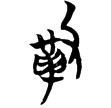

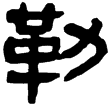

大徐本

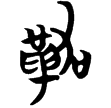

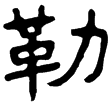

小徐本

卷别卷六反切郎忒反頁碼第234頁,第7行,第1字述

馬頭絡銜也。從革力聲。

馬頭絡銜也。從革力聲。

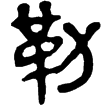

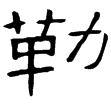

段注本

卷别卷三下反切盧則切古音第一部頁碼第437頁,第4字許惟賢第197頁,第10字

馬頭落銜也。

馬頭落銜也。

段注落絡古今字。《糸部》繯下云落也。知許之不作絡矣。《釋名》。勒,絡也。絡其頭而引之。按《网部》𦌭,馬落頭也。《金部》銜,馬勒口中。此云落銜者,謂落其頭而銜其口。可控制也。引伸之爲抑勒之義。又爲物勒工名之義。《廣韵》云:石虎諱勒。呼馬勒爲轡。此名之不正也。《爾雅》。轡首謂之革。革卽勒之省。馬絡頭者,轡所係也。故曰轡首。《毛詩》䩦革皆當依古金石作𠈹勒,鋚勒。《毛傳》曰:攸,轡首飾也。革,轡首也。自來上句奪首飾二字而莫得其解。

从革。力聲。

段注盧則切。一部。

章太炎说文解字授课笔记

馬頭落銜也。落即絡。

馬頭落銜也,落即絡字。○引申為勒令。

馬頭落銜也。落即絡。

白话解释

勒,马头上系着马嚼子的皮革。字形采用“革”作边旁,采用“力”作声旁。

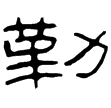

字形解说

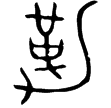

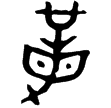

甲骨文沒有「勒」字。金文作從革、力聲,有時省略「力」旁。「革」像一頭動物被剝下皮革的樣子,上面「」為頭,「

」為身體,「

」則是尾巴,因此「革」有皮革的意思。古人編織繩索,除了用草、木之莖幹外,部分也取自動物的皮革,因為皮革經過揉製後,具有相當的韌性,故常取來作為控制馬的皮革,即「馬絡頭」,以皮條交結罩住馬頭。後來簡帛文字將身體部分的皮革「

」改成左右兩隻手剝開。篆文、隸書、楷書都沿襲了金文從革、力聲的寫法。在六書中屬於形聲。

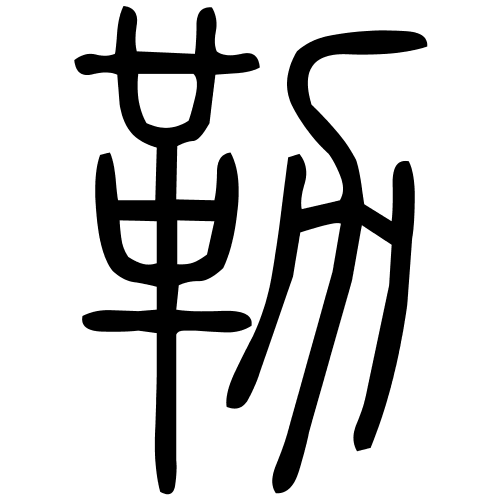

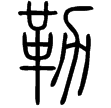

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

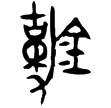

字形演变

班簋(金)西周早期

彔伯戈冬簋蓋(金)西周中期

康鼎(金)西周晚期

曾44(楚)

曾64(楚)

說文‧革部

春秋事語59(隸)西漢

馬王堆易3(隸)西漢

尹宙碑(隸)東漢

子游殘碑(隸)東漢

石門頌(隸)東漢

楷書

附检字

馬頭絡銜也。从革力聲。