鞭的说文解字解释

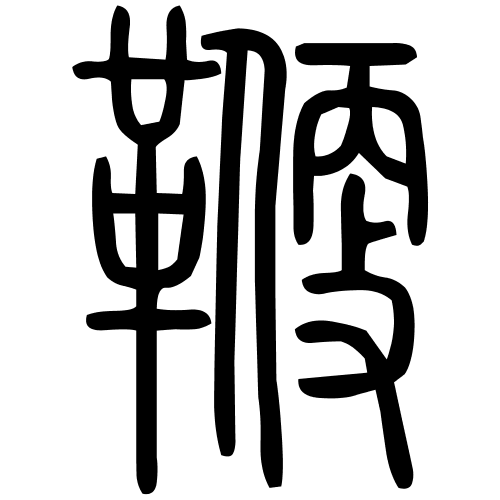

鞭

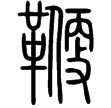

biān革部 部 18画 U+97AD

大徐本

小徐本

段注本

卷别卷三下反切卑連切古音第十四部頁碼第440頁,第1字許惟賢第198頁,第6字

毆也。

毆也。

段注毆各本作驅。淺人改也。今正。毆上仍當有所以二字。《尙書》。鞭作官㓝。《周禮・條狼氏》。掌執鞭而趨辟。凡誓,執鞭以趨於前。且命之。司市。凡市入則胥執鞭度守門。《左傳》。誅屨於徒人費。弗得。鞭之見血。又公怒。鞭師曹三百。皆謂鞭所以毆人之物。以之毆人亦曰鞭。《經典》之鞭皆施於人。不謂施於馬。《曲禮》。乗路馬。載鞭策。《左傳》。左執鞭弭。馬不出者。助之鞭之。皆是假借施人之用爲施馬之偁。非若今人竟謂以杖馬之物杖人也。葢馬箠曰策。所以擊馬曰箠。以箠擊馬曰敇。本皆有正名。不曰鞭也。擊馬之箠用竹。毆人之鞭用革。故其字亦從竹,從革不同。自唐以下毆變爲𢿛。與驅同音。謂鞭爲捶馬之物。因改此毆爲驅。不知絕非字義。毆,捶擊物也。驅,馬馳也。

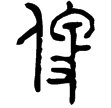

从革。𠊳聲。

段注卑連切。十四部。

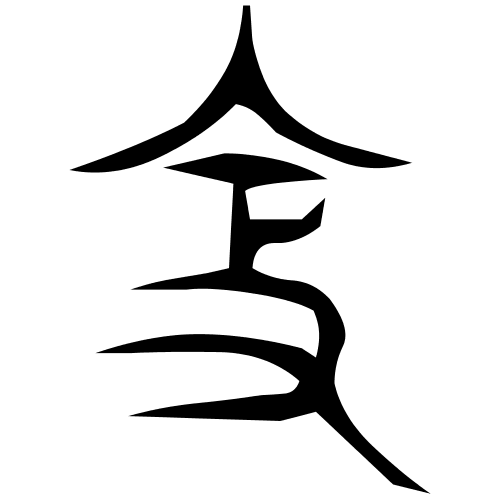

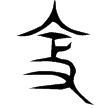

古文鞭。

古文鞭。

段注從亼攴。

章太炎说文解字授课笔记

驅也(以鞭驅也)毆也,皆通,段氏改從此。

作「驅也」亦可,可不必改。

白话解释

鞭,驱策马。字形采用“革”作边旁,“便”作声旁。,这是古文写法的“鞭”。

字形解说

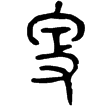

此字始見於篆文。「鞭」字來源有二:甲骨文作「」,從又持策,像驅獸之鞭形。在六書中屬於異文會意。後作「

」,從攴、丙聲,為「鞭」之初文,隸定為「

」,隸變作「更」。在六書中屬於形聲。金文作「

」,為「

」之省變,與古文「

」形近,像以手執鞭之形,〈散盤〉作「

」,上部稍訛,而〈

匜〉作「

」,從

而增人旁,像以鞭抽人之背,隸變為「便」。而「便」作「安」之義,因轉注為從「革」、「便」聲之「鞭」字,保留其本義。戰國文字承初文「

」之形作「

」。段注本《說文》:「鞭,毆也。从革、便聲。」又「

,古文鞭。」從革,表示鞭以皮韋製作;從便,表示音讀,兼表鞭策之義,本義是皮鞭。在六書中屬於形聲兼會意。

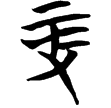

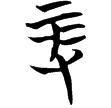

篆体字形

藤花榭本正篆

藤花榭本重文

段注正篆

段注重文

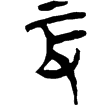

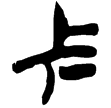

字形演变

九年衛鼎(金)西周中期

𠑇匜(金)西周晚期

望2.14(楚)

望2.12(楚)

郭.老甲.1(楚)

郭.六.5(楚)

說文古文

說文‧革部

楷書

附检字

驅也。从革𠊳聲。(𠓥)古文𩌻。