大徐本

小徐本

段注本

卷别卷四下反切北角切古音第三部頁碼第719頁,第1字許惟賢第320頁,第2字

裂也。

裂也。

段注《衣部》曰:裂,繒餘也。謂𣧻破也。《夏小正》。二月剝鱓。以爲𡔷也。八月剝瓜。畜瓜之時也。剝棗。剝也者,取也。栗零。零也者,降也。零而後取之。故不言剝也。按剝鱓者,謂殘其皮。剝瓜棗者,謂殘其實。其用一也。《皮部》曰:剝取獸革。與剝鱓合。孔子《易傳》曰:致飾。然後通則盡矣。故受之以剝。剝者,剝也。物不可以終盡。剝竆上反下。故受之以復也。按此是剝訓盡。裂則將盡矣。《豳風》假剝爲攴。八月剝棗。毛曰:剝,擊也。音義云:普⺊反。故知剝同攴也。《小正》傳云取。《毛傳》云擊。此後人訓詁必密於前人也。

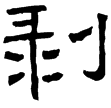

从刀彔。彔,刻也。

段注說從彔之意。彔下云:刻木彔彔也。破裂之意。

彔亦聲。

段注北角切。三部。

一曰剝,割也。

段注此別一義。與上義相通。按此篆解說,合二徐本及尚書泰誓《正義》宋刻本參定。

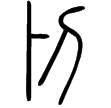

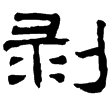

剝或从⺊。

剝或从⺊。

段注⺊聲也。

白话解释

剥,割裂皮肤的极刑。字形采用“刀、录”会义。录,表示刻、割。“录”也是声旁这。,这是“剥”的篆文异体字,采用“卜”作声旁。

字形解说

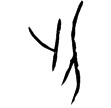

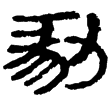

《說文‧刀部》:「剝,裂(割裂)也。从刀、从录。录,刻割也。录亦聲。」甲骨文剝作「」、「

」二形。

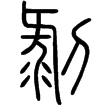

,從刀、彔聲,與篆文構形相同。彔表示音讀,兼表用刀割裂之義。在六書中屬於形聲兼會意。《說文》另收從卜之異體「?」,與甲骨文「

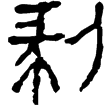

」形相同,從刀、卜聲。卜,模擬龜卜灼龜剝裂的聲音,表示音讀,兼表兆璺兆裂之義。《說文‧卜部》:「卜,灼剝(灸而裂之)龜也。」聲符卜、彔、剝古音相近,可相互替換。剝,本義是割裂,在六書中屬於形聲兼會意。戰國文字、篆文、隸書及楷書並以「剝」為正字,以「?」、「剥」為異體。臺灣標準字作「剝」,規範字作「剥」,聲符「彔」筆形小異。

字形演变

甲3153(甲)

說文‧刀部

說文或體

五十二病方244(隸)秦

老子乙前104上(隸)西漢

北海相景君銘(隸)東漢

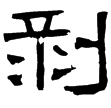

熹.易.剝(隸)東漢

衡方碑(隸)東漢