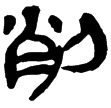

大徐本

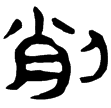

小徐本

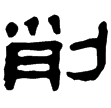

段注本

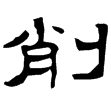

章太炎说文解字授课笔记

今作鞘、鞘,俗字。刀可刮削,故引申為「筆則筆,削則削」之削。

刀鞘=削(鞘乃俗字)。刀亦稱削(刀可[刮]削,故曰(引申為)「筆則筆,削則削」(?)。

白话解释

削,套刀套剑的皮壳。一种说法认为,“削”是分割。字形采用“刀”作边旁,“肖”作声旁。

字形解说

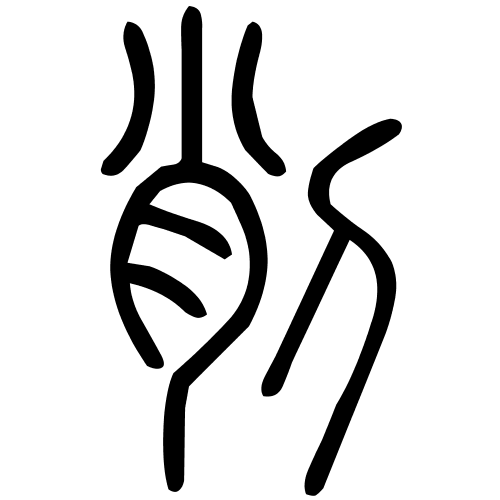

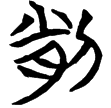

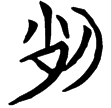

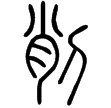

此字始見於戰國文字。從戰國文字、篆文、隸書、楷書,都從刀、肖聲。《說文‧刀部》:「削,鞞也(ㄅㄧㄥˇ,刀鞘)。从刀、肖聲。」《玉篇‧刀部》:「削,所以貯刀劍刃。」從刀,表示刀、劍等兵刃;從肖,表示音讀,是不示義的聲符。削本義是刀鞘、劍鞘,在六書中屬於形聲。臺灣教育部標準字「肖」下從肉()形,中間兩筆寫作點挑;規範字寫作「月」形。

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

曾3(楚)

曾61(楚)

說文‧刀部

睡虎地簡28.5(隸)秦

老子甲後435(隸)西漢

相馬經2下(隸)西漢

武威簡.服傳2(隸)西漢

楷書

附检字

鞞也。一曰析也。从刀肖聲。