辵的说文解字解释

辵

chuò辵部 部 7画 U+8FB5

大徐本

卷别卷二下反切丑略切頁碼第51頁,第10字續丁孫

辵

乍行乍止也。从彳从止。凡辵之屬皆从辵。讀若《春秋公羊傳》曰「辵階而走」。

乍行乍止也。从彳从止。凡辵之屬皆从辵。讀若《春秋公羊傳》曰「辵階而走」。

附注段玉裁改「从彳,从止」作「从彳、止」。王筠句讀:「許君以字形有止,遂說以乍止,非也。部中字皆行義。辵與行同意,行不能左行而右止,辵不能前行而後止,止衹是足耳……《廣雅》:『辵,犇也。』《玉篇》:『辵,走也。』是也。」按:甲骨文從行,從止。從行與從彳同意。

小徐本

段注本

卷别卷二下反切丑略切古音第二部頁碼第277頁,第1字許惟賢第123頁,第10字

乍行乍止也。

乍行乍止也。

段注《公食大夫・禮》注曰:不拾級而下曰辵。鄭意不拾級而上曰栗階。亦曰歷階。不拾級下曰辵階也。《廣雅》。辵,奔也。

从彳止。

段注彳者乍行。止者乍止。丑略切。古音葢在二部。讀如超。

凡辵之屬皆从辵。讀若《春秋傳》曰辵階而走。

段注讀若二字衍。《春秋傳》者,《公羊》宣二年文。今《公羊》作躇。何休曰:躇猶超遽不暇以次。

章太炎说文解字授课笔记

【尺,舌上】。《經典釋文》音踱(舌頭,古音),踱,六朝人已用之。

白话解释

辵,走走停停。字形采用“彳、止”会义。所有与辵相关的字,都采用“辵”作边旁。读音像读《春秋公羊传》中“辵階而走”的“辵”字。

字形解说

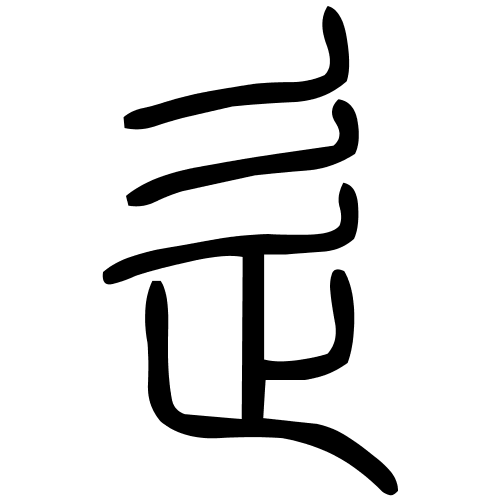

此字始見於篆文。其形由和

構成。

,是「行」(

)字的省形,當作

,而訛變作

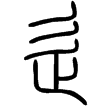

,作道路解;止,人之左腳掌,在此引申作走解。二者相合,可會以人在路上行走的意思。辵由彳、止二字構成,又和彳、止二字沒聲音關係,所以在六書中屬於異文會意。字經隸書,變體作

,頗失其形。楷書作辵,雖貼切篆文,然已不易瞭解其原形了。

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

後2.14.18(甲)

說文‧辵部

楷書

附检字

乍行乍止也。从彳从止。凡辵之屬皆从辵。讀若《春秋公羊傳》曰“辵階而走”。