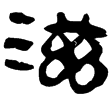

滋的说文解字解释

滋

zī水部 部 12画 U+6ECB

大徐本

小徐本

段注本

卷别卷十一上反切子之切古音第一部頁碼第2206頁,第1字許惟賢第960頁,第2字

滋

益也。

益也。

段注《艸部》茲下曰:艸木多益也。此字从水茲。爲水益也。凡經傳增益之義多用此字。亦有用茲者。如《常棣》、《召旻》傳云:兄,茲也。《桑柔》傳云:兄,茲也。衹是一義。

从水。茲聲。

段注各本篆文作滋,解作玆聲。誤也。今正。說詳四篇下玆篆下。子之切。一部。

一曰滋水。出牛㱃山白陘谷。東入呼沱。

段注此謂水名也。《地理志》。常山郡南行唐牛飲山白陸谷。滋水所出。東至新巿。入虖池水。南行唐故城在今直隸正定府行唐縣縣治北。新巿故城在今正定府治西北四十里。《一統志》曰:滋河源出山西五臺縣畍。東南流逕正定府靈壽縣北,行唐縣南。又東厯正定藁城二縣北,無極縣南。又東北入定州深澤縣畍。古與滹沱合流。今折而東北,與滱沙二水合。不入滹沱矣。

白话解释

滋,补益。字形采用“水”作边旁,“兹”是声旁。一种说法认为,“滋”是河川,源出牛饮山白陉谷,向东流入呼沱河。

字形解说

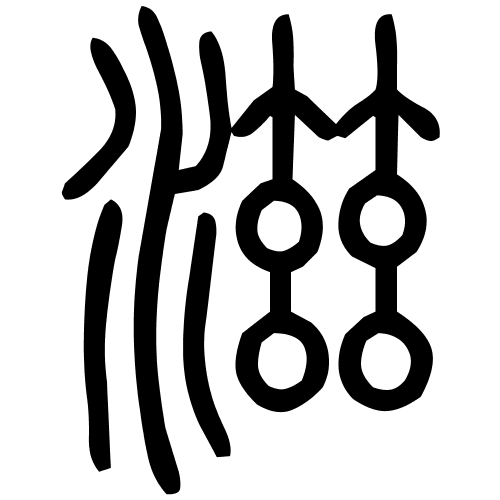

甲文之字形作,從水、?(古文絲)聲。戰國文字、篆文皆係從水、滋聲。古文字之聲符雖不同,然以音近、音同的聲符相互代換,乃文字衍化之通例,並不影響字義。從水,表示與水相關;茲聲,表示音讀。隸變作

、楷定作滋。在六書中屬於形聲。

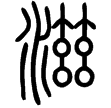

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

字形演变

後2.40.16(甲)

說文‧水部

睡.日甲34(隸)秦

漢印徵西漢

婁壽碑(隸)東漢

張壽殘碑(隸)東漢

楷書

附检字

益也。从水兹聲。一曰滋水,出牛飲山白陘谷,東入呼沱。