敬的说文解字解释

敬

jìng茍部 部 12画 U+656C

大徐本

卷别卷九上反切居慶切頁碼第303頁,第3字續丁孫

𢾠

異體敬

肅也。从攴、茍。

肅也。从攴、茍。

附注郭沫若《兩周金文辭大系圖錄攷釋》:「茍用為敬,《大盂鼎》又以為之,余謂乃狗之象形文……其用為敬者,敬即警之初文,自來用狗以警衛,故字从苟从攴。省之,則單著狗形作若茍。」

小徐本

段注本

卷别卷九上反切居慶切古音第十一部頁碼第1736頁,第2字許惟賢第759頁,第5字

肅也。

肅也。

段注肅部曰:肅者持事振敬也。與此爲轉注。《心部》曰:忠,敬也。戁,敬也。憼,敬也。恭肅也。憜不敬也。義皆相足。後儒或云主一無適爲敬。夫主一與敬義無渉。且《文子》曰:一也者,無適之道。《淮南・詮言》曰:一者,萬物之本也。無敵之道也。適卽敵字,非他往之謂。

从攴茍。

段注攴猶迫也。迫而茍也。居慶切。十一部。

字形解说

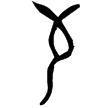

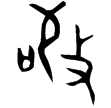

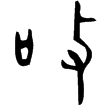

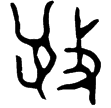

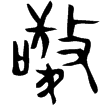

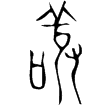

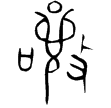

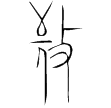

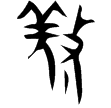

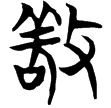

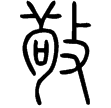

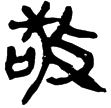

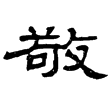

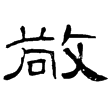

甲骨文字形敬作「」,乃「從卩、像頭上帶有裝飾物之形」,為某一種族之人,字形呈跪坐之形,本義不明,或為商朝俘虜而來的奴隸,而假借為恭敬之意(參考季旭昇《說文新證》說法)。金文字形或加口形作「茍」,指以言詞督責之意,而成為恭敬的專用字;或加攴形(或加又形)作「敬」,從攴、從又都表示在行為上的督責。戰國文字字形雖承金文作「從攴、茍聲」,然而「茍」字已經形變為「從羊(或從?,像羊角之形)、從人、口」。篆文承戰國文字而來,「茍」字又形變為「從羊省,從勹、口」。從羊,具有美善的象徵意義,表示恭敬儀態的整體表現;從勹,以身體前傾彎曲表示謙卑;從口,指言語應對的謹慎。從羊省,從勹、口,以會行事謹言慎行,表現出溫和謙卑的儀態。隸書、楷書承篆文字形而來。在六書中屬於形聲兼會意。

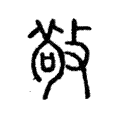

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

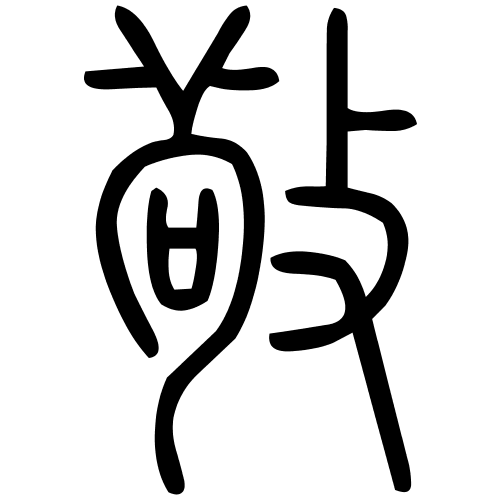

字形演变

大盂鼎(金)西周早期

師𠭰簋(金)西周晚期

毛公鼎(金)西周晚期

五年師史簋(金)西周晚期

秦公簋(金)春秋中期

吳王光鑑(金)春秋晚期

樂子簠(金)春秋晚期

中山王昔鼎(金)戰國晚期

中山侯鉞(金)戰國晚期

帛乙10.4(楚)

說文‧茍部

睡虎地簡20.196(隸)秦

史晨碑(隸)東漢

曹全碑(隸)東漢

楷書

附检字

肅也。从攴、茍。