大徐本

小徐本

段注本

卷别卷七下反切於阮切古音第十四部頁碼第1362頁,第1字許惟賢第596頁,第9字

屈艸自覆也。

屈艸自覆也。

段注上文曰奥,宛也。宛之引伸義也。此曰屈艸自覆者,宛之本義也。引伸爲宛曲,宛轉。如《爾雅》宛中宛丘,《周禮》琬圭皆宛曲之義也。凡狀皃可見者皆曰宛然。如《魏風》傳曰宛辟皃,《唐風》傳曰宛死皃,《攷工記》注惌小孔皃皆是。宛與薀。薀與𩰪。聲義皆通。故《方言》曰宛蓄也,《禮記》曰兔爲宛脾,《春秋䋣露》曰鶴無宛氣皆是。

从宀。夗聲。

段注夗,轉臥也。亦形聲包會意。於阮切。十四部。

宛或从心。

宛或从心。

段注函人爲甲。眡其鑽空。欲其惌也。鄭司農云:惌,小孔皃。惌讀爲宛彼北林之宛。按爲當作如。先鄭不云宛惌同字。許乃一之。

章太炎说文解字授课笔记

《左傳》:「怨利生孽」,怨、蘊、宛音義同,「內無怨女」,內無蘊積之女也,與「無曠夫」對。宛積後作窩積。宛丘亦圓而可積聚之丘耳。《說文》:「夗,卧不伸也」。

屈艸自覆,今作窩者,歌寒對轉也。《爾雅》「宛中」、「宛丘」,其形作︶,俗音亦作渦。

屈艸自覆也。宛《方言》訓蓄,故怨女=宛女(怨女,積女也,對壙夫),歌寒對轉之故。宛又轉為窩積。窩字《說文》無,被窩者亦=被宛(歌寒對轉),由自覆之義引申也。宛曲=夗曲。《左傳》「蘊利生孽」,蘊利亦作怨利,皆宛之借,宛,積也。宛丘者,乃丘上有丘之丘也。

「怨利生櫱」(《左傳》),怨亦作蘊,實即宛,苑,積也。「內無怨女」即「內無蘊積之女」也。宛積後作窩積,被窩字亦當作宛字。宛丘者,乃丘上有丘之丘也。宛窩為寒歌之對轉。

字形解说

甲骨文作,由「宀」、「

(夗之異體)」二字構成。從宀,示居室之義。從夗,聲符,注明音讀,兼表義。夗,本義為轉身而臥,引申為委宛、宛轉。會二字得秉性宛順之義。金文二例承自甲骨文,上體作

,從「处」,下體從囗,乃方國繁文從囗之例。戰國文字承自甲骨文,下體作夗。篆文承自戰國文字;古文下體從心,表示心性宛順。隸書、楷書承自篆文而定體。在六書中屬於形聲兼會意。

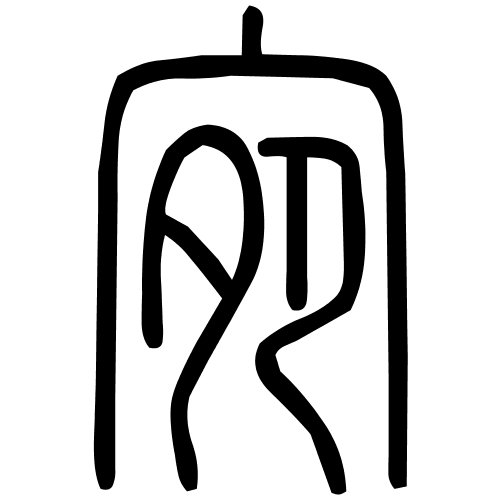

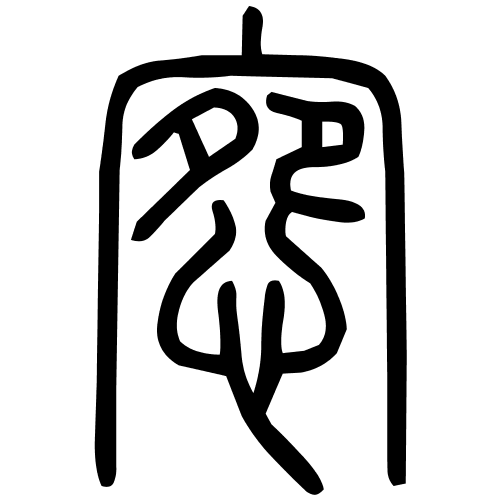

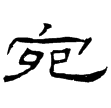

篆体字形

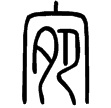

藤花榭本正篆

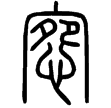

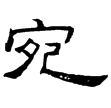

藤花榭本重文

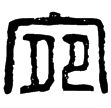

段注正篆

段注重文

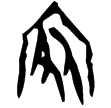

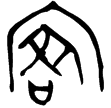

字形演变

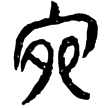

粹664(甲)

仲義父鼎(金)西周晚期

說文‧宀部

說文或體

睡虎地簡4.16(隸)秦

漢印徵西漢

禮器碑陰(隸)東漢

淮源廟碑(隸)東漢

楷書

附检字

屈草自覆也。从宀夗聲。(惌)宛或从心。