黃的说文解字解释

黃部 部 12画 U+9EC3

大徐本

卷别卷十三下反切乎光切頁碼第459頁,第4字續丁孫

黃

異體黃、黄

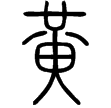

地之色也。从田从炗,炗亦聲。炗,古文光。凡黃之屬皆从黃。

地之色也。从田从炗,炗亦聲。炗,古文光。凡黃之屬皆从黃。

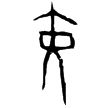

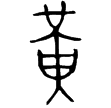

𡕛

古文黃。

古文黃。

附注郭沫若《金文叢攷》:「黃即佩玉……後假為黃白字,卒至假借義行而本義廢,乃造珩若璜以代之,或更假用衡字。」

附注《說文新證》:「甲骨文黃字从大,象人仰面向天,腹部膨大,是《禮記・檀弓下》『吾欲暴尪而奚若』的『尪』字的本字。金文上从『口』,似有仰天呼嘆之意,上部或訛从『黑』;其後,『口』形訛為『廿』、『止』,下部或省兩手形,或訛从火。」

小徐本

段注本

卷别卷十三下反切乎光切古音第十部頁碼第2790頁,第2字許惟賢第1212頁,第5字

地之色也。

地之色也。

段注玄者,幽遠也。則爲天之色可知。易曰:夫玄黃者,天地之襍也。天玄而地黃。

从田。

段注土色黃。故从田。

炗聲。

段注乎光切。十部。

炗,古文光。

段注見《火部》。

凡黃之屬皆从黃。

古文黃。

古文黃。

白话解释

黄,中原土地的颜色。字形采用“田、炗”会义,“炗”也是声旁。“炗”,这是古文写法的“光”字。所有与黄相关的字,都采用 “黄”作边旁。,这是古文写法的“黄”字。

字形解说

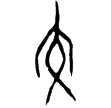

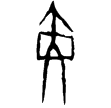

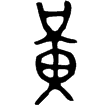

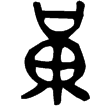

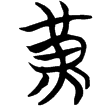

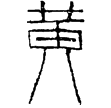

甲骨文二例:像上、下有結繩的佩玉;

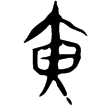

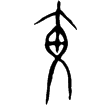

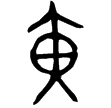

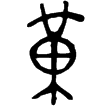

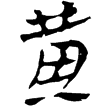

中像二塊重疊的佩玉,上、下像結繩,都屬象形。金文第一例,顯然承自甲文第一例。其第二例上端之

,是

字的形訛。因

借為方國之名,就加繁文

以別之。第三例上端之

,也是因

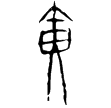

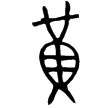

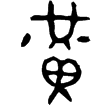

借為方國之名,而加繁文「止」以別之。戰國文字之

,上為繁文

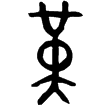

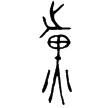

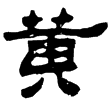

的訛變,中像重疊的二玉,下像結飾的餘繩。篆文

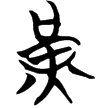

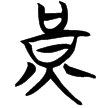

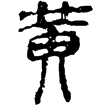

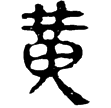

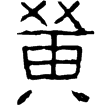

顯承金文第二例。字經隸書,體變作

、

,頗失其形,楷書定體作黃,又稍離篆、隸之形。不過,對照篆文之形,則可知上從

,下像重疊的二玉和結繩。以上諸形,除甲文二例和金文的第一例,構形都是從

、

聲。在六書中屬於形聲。《說文》古文

,上從止字的倒文,因借為方國之名而增夂字以別之,餘則像玉佩和結繩,是從夂、

聲的形聲字。

字形演变

甲806(甲)

甲1647(甲)

乙4629反(甲)

京津630(甲)

京津636(甲)

京津637(甲)

𥃝尊(金)西周早期

耳尊(金)西周早期

黃作父癸簋(金)西周早期

走馬休盤(金)西周中期

七年趞曹鼎(金)西周中期

伯家父簋蓋(金)西周晚期

□叔買簋(金)西周晚期

𧽙鼎(金)西周晚期

趙孟庎壺(金)春秋晚期

陳侯因敦(金)戰國中期

包2.21(楚)

包2.33(楚)

仰25.31(楚)

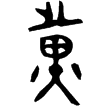

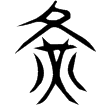

說文古文

說文‧黃部

睡虎地簡23.7(隸)秦

孫臏112(隸)西漢

新嘉量二(篆)新莽

武威醫簡91乙(隸)東漢

魯峻碑(隸)東漢

晉山陰甎(隸)晉