大徐本

卷别卷五下反切乘力切頁碼第163頁,第7字續丁孫

𠊊

異體𩚁、𩚀、食、𩚃

一米也。从皀亼聲。或說亼皀也。凡食之屬皆从𠊊。

一米也。从皀亼聲。或說亼皀也。凡食之屬皆从𠊊。

附注林義光《文源》:「(吳王姬鼎)从亼倒口在皀上,皀薦熟物器也。象食之形。」按:古文字食,從𠔼, (張口向下)在㿝(簋,食具)上表意。

(張口向下)在㿝(簋,食具)上表意。

小徐本

段注本

卷别卷五下反切乘力切古音第一部頁碼第870頁,第1字許惟賢第386頁,第4字

亼米也。

亼米也。

段注各本作一米也。《玉篇》同。葢孫強時巳誤矣。《韵會》本作米也。亦未是。今定爲亼米也。由亼字俗罕用而誤也。以合下云亼口例之。則此當爲亼米信矣。亼,集也。集眾米而成食也。引伸之人用供口腹亦謂之食。此其相生之名義也。下文云:飯,食也。此食字引伸之義也。人食之曰飯。因之所食曰飯。猶之亼米曰食。因之用供口腹曰食也。食下不曰飯也者何也。食者自物言。飯者自人言。嫌其義不顯。故不以飯釋食也。飯下何以云食也。自䉵篆以下皆自人言。故不嫌也。《周禮》膳夫職注曰:食,飯也。《曲禮》食居人之左注。食,飯屬也。凡今人食分去入二聲。飯分上去二聲。古皆不如此分別。

从皀。亼聲。或說亼皀也。

段注此九字當作从亼皀三字。經淺人竄改不可通。皀者,穀之馨香也。其字从亼皀。故其義曰亼米。此於形得義之例。乘力切。一部。

凡𠊊之屬皆从𠊊。

段注鍇本此下有讀若粒三字。衍文。

白话解释

食,一粒米。字形采用“皀”作边旁,采用“亼”作声旁。也有的人说,字形是由“亼、皀”会义。所有与食相关的字,都采用“食”作边旁。

字形解说

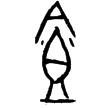

甲骨文之,由亼和

構形。亼,像屋頂呈三角之形,音ㄐㄧˊ(jí),義為屋頂,在此引申作「集」解。

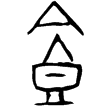

,是古代盛黍稷的器皿,是簋字的初文。其形上像器蓋,中像器容,下像器項和底座。二字都據具體的實象造字。在六書中屬於象形。二形結合成

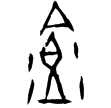

,則可會出「進食」的意思(《文字析義》,P.525)。另一形,兩旁各多一飾畫,不影響其音、義。金文、戰國文字、篆文之食,都承甲文之形而來,只是簋形的下方稍有不同而已。字經隸書,形變作

、

,頗失其形。楷書沿之隸書第二例以定體。食既由亼、

構成,又和亼、

沒聲音關係,所以在六書中屬於異文會意。

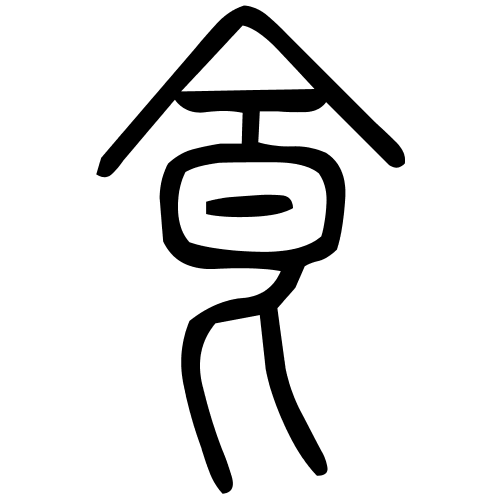

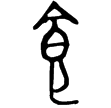

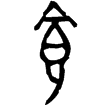

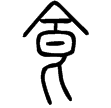

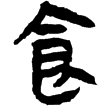

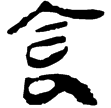

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

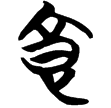

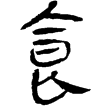

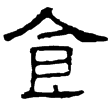

字形演变

甲1289(甲)

乙1115(甲)

粹700(甲)

仲義貝口鼎(金)春秋

鄲孝子鼎(金)戰國中期

信2.021(楚)

說文‧食部

睡虎地簡10.7(隸)秦

老子甲32(隸)西漢

縱橫家書189(隸)西漢

白石神君碑(隸)東漢

楷書

附检字

一米也。从皀亼聲。或說亼皀也。凡食之屬皆从食。