遲的说文解字解释

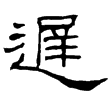

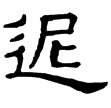

遲

chí辵部 部 15画 U+9072

大徐本

卷别卷二下反切直尼切頁碼第53頁,第29字續丁孫

遲

徐行也。从辵犀聲。《詩》曰:「行道遲遲。」

徐行也。从辵犀聲。《詩》曰:「行道遲遲。」

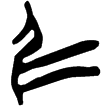

𨒈

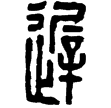

遲或从𡰥。

遲或从𡰥。

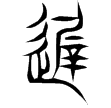

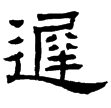

遟

籒文遲从屖。

籒文遲从屖。

附注徐灝注箋:「孔廣居曰:古文當从尼。漢《三公山碑》『愍俗陵迡』、《李翎碑》『棲迡不就』可證。遲訓徐行,从尼義近。古文𨒈从𡰥乃傳寫之譌耳。《玉篇》𨒈作迡。」按:甲骨文正作迡。金文同《說文》籀文。

小徐本

卷别卷四反切纒伊反頁碼第155頁,第4行,第2字述

徐行也。從辵犀聲。《詩》曰:「行道遲遲。」

徐行也。從辵犀聲。《詩》曰:「行道遲遲。」

反切………頁碼第155頁,第5行,第1字述

籒文遲從屖。

籒文遲從屖。

反切………頁碼第155頁,第5行,第2字述

遲或從𡰥。

遲或從𡰥。

鍇注臣鍇曰:「𡰥,音夷聲。」

段注本

章太炎说文解字授课笔记

徐行,引申為延遲,又引申為待,遲明,待天明也,黎明亦然。

引申為待。

徐行也。引申為延遲,又引申為待,遲明,待天明也。黎明亦然。

白话解释

迟,缓缓行进。字形采用“辵”作边旁,“犀”作声旁。《诗经》上有诗句唱道:“行道迟迟。”,有的“遲”采用“

”作边旁。遟,籒文的“遲”采用“屖”作边旁。

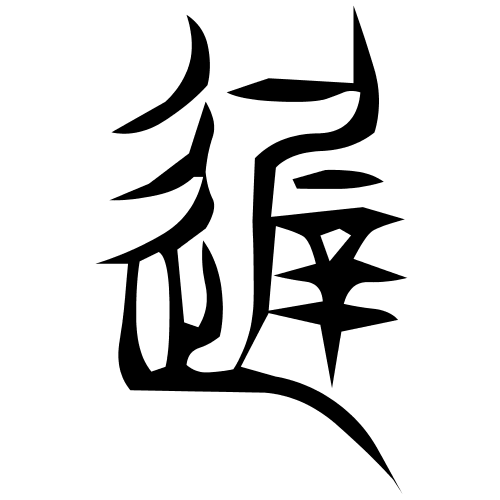

字形解说

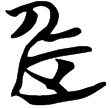

甲骨文從彳、屖聲;金文從辵、屖聲;戰國文字從辵、屖省聲(「屖」省為「辛」),或從辵、尸聲(尸下二橫畫為飾筆);篆文從辵、犀聲,或體從辵、尸聲,籀文從辵、屖聲;隸書從辵、犀聲,或從辵、屖聲;楷書從辵、犀聲。此字字形變化甚多,從「彳」、從「辵」為義符,表示與動作有關;從「屖」、「尸」、「犀」為聲符,但從「屖」有兼義功能,從「尸、犀」則沒有兼義功能。依《說文》,「屖」字本義為「遟也」,與「遲」字的「遲緩」義相同,因此有兼義功能。「尸」字本義為「陳也」、「犀」字本義為「犀牛」,二字都和「遲」義無關,因此沒有兼義的功能。今楷字既作「遲」。在六書中屬於形聲。

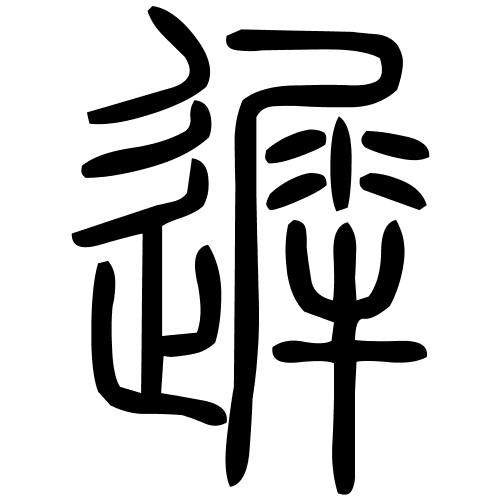

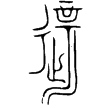

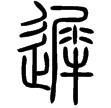

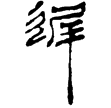

篆体字形

藤花榭本正篆

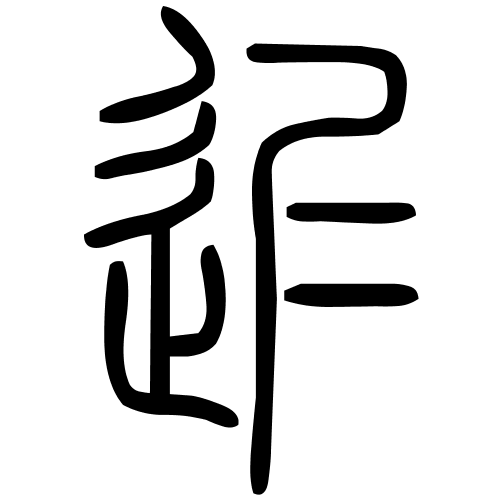

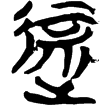

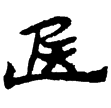

藤花榭本重文1

藤花榭本重文2

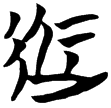

段注正篆

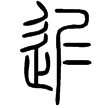

段注重文

段注重文

字形演变

仲𠭯父簋(金)西周中期

曾侯乙鐘(金)戰國早期

新甲1.24(楚)

包2.198(楚)

望1.61(楚)

上(1).孔.21(楚)

說文籀文

說文‧辵部

說文或體

孫臏315(隸)西漢

居延簡甲767(隸)西漢

漢印徵西漢

禮器碑(隸)東漢

三公山碑(隸)東漢

魏上尊號奏(隸)曹魏

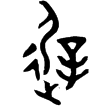

楷書

附检字

徐行也。从辵犀聲。《詩》曰:“行道遲遲。”(𨒈)遲或从𡰥。(遟)籀文遲从屖。