大徐本

小徐本

段注本

卷别卷五上反切墟豨切古音第十五部頁碼第824頁,第4字許惟賢第366頁,第5字

還師振旅樂也。

還師振旅樂也。

段注《公羊傳》曰:出曰祠兵。入曰振旅。《周禮・大司樂》曰:王師大獻。則令奏愷樂。注曰:大獻,獻捷於祖。愷樂,獻功之樂。鄭司農說以《春秋》晉文公敗楚於城濮。傳曰:振旅愷以入於晉。按經傳豈皆作愷。

一曰欲登也。

段注各本作欲也,登也。多也字。今刪正。欲登者,欲引而上也。凡言豈者皆庶幾之䛐。言幾至於此也。故曰欲登。《曾子問》。周公曰:豈不可。注。言是豈於禮不可。按此謂於禮近於不可也。《漢書》丙吉傳。豈宜褒顯。猶言葢庶幾宜褒顯也。周漢文字用豈同此者甚多。舉二事足以明矣。《欠部》有𣢆字,幸也。《文王世子》注,孔廟《禮器》碑有𩥉字。意皆與豈相近。𩥉卽豈之變也。豈本重難之䛐。故引伸以爲疑䛐。如《召南》傳曰豈不言有是也。後人文字言豈者,其意若今俚語之難道。是與《曾子問》,丙吉傳二豈字似若相反。然其徘徊審顧之意一也。

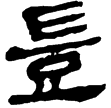

从豆。

段注豆當作壴省二字。豈爲獻功之樂。壴者陳樂也。

𢼸省聲。

段注𢼸各本作微。誤。今依鉉本𢼸下注語正。墟豨切。十五部。按鉉豨作喜。誤。

凡豈之屬皆从豈。

章太炎说文解字授课笔记

豈字《說文》有三解:(一),「還師振旅樂也」。此即凱歌之正字(凱乃俗字)。(二)「欲也」。此假為覬字。(三)「登也」。此假為隑字(隑訓梯,見《方言》注)。

白话解释

豈,迎接军队得胜归来和欢送军队出征时演奏的鼓乐,用以振奋士气。一种说法认为,“豈”是期望,“豈”是登高。字形采用 “豆”作边旁,用有所省略的“微”作声旁。所有与豈相关的字,都采用“豈”作边旁。

字形解说

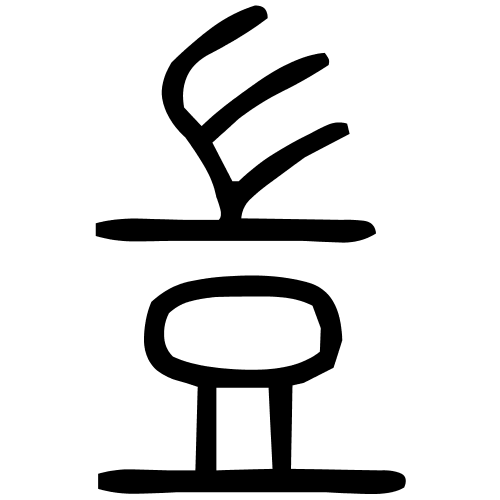

此字始見於戰國文字。戰國文字字形從壴省,表示陳設樂器的木架;從微省聲。在六書中屬於形聲。

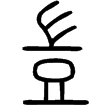

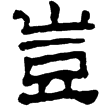

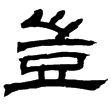

篆体字形

藤花榭本正篆

段注正篆

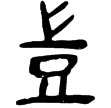

字形演变

說文‧豈部

睡.為10(隸)秦

縱橫家書145(隸)西漢

北海相景君銘(隸)東漢

魏封孔羨碑(隸)曹魏

楷書

附检字

還師振旅樂也。一曰欲也,登也。从豆,微省聲。凡豈之屬皆从豈。