大徐本

卷别卷十四下反切語其切頁碼第490頁,第10字續丁孫

疑

惑也。从子、止、匕,矢聲。

惑也。从子、止、匕,矢聲。

鉉注徐鍇曰:「止,不通也。𥎨,古矢字。反匕之,幼子多惑也。」

附注郭沫若《卜辭通纂》:「(甲骨文)象人持杖出行而仰望天色。金文《伯疑父𣪘》文……从辵,與此从彳同意,牛聲也。」「秦刻《詔版》文……从辵省(省彳存止),子聲也。小篆……雖稍譌變,亦从子聲。子聲、牛聲與疑同在『之』部也。」

小徐本

段注本

卷别卷十四下反切語其切古音第一部頁碼第2972頁,第1字許惟賢第1290頁,第8字

惑也。

惑也。

段注惑,亂也。

从子止匕。矢聲。

段注此六字有誤。匕矢皆在十五部。非聲。疑止皆在一部。止可爲疑聲。《匕部》有𠤗。未定也。當作从子𠤗省,止聲。以子𠤗會意也。語其切。一部。

章太炎说文解字授课笔记

《詩》毛傳「靡所止疑」訓定,《禮記》「疑立」即定立,《子虚賦》作儗,亦訓 [定],後乃作凝訓定矣。《說文》疑訓惑,非。疑,未定也,此為訓惑之正字。

白话解释

疑,迷惑而不知所从。字形采用“子、止、匕”作边旁,采用“矢”作声旁。

字形解说

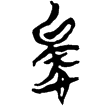

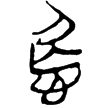

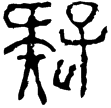

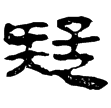

甲骨文字形從彳、從人持杖,回首卻顧凝思之形。「彳」為行之省形,義為道路;人首回頭,表示回顧猶豫。字形正像人持杖而行,徘徊歧路而凝思不決的樣子。金文省彳,只像人持杖回顧凝思的樣子。戰國秦系文字則於人首回顧中加一橫畫,形訛為「矢」,而杖形訛為「子」,遂成為從子、矢聲,像人回首的構形。「子」為嬰兒,表示人。「矢」為箭,於此僅作不示義的聲符,表示音讀。篆文承戰國文字而將回首形訛為「匕」,又於子下加「止」,遂成從匕、從子、從止、矢聲的結構。「止」為腳,與走路有關,和彳義近可通;然而從匕、從矢則不可通,使得構形失去了凝思猶豫的樣子。隸書、楷書字形又將篆文的「子」與「止」合併省變為「」。在六書中,甲骨文字形屬於會意附加實像,金文字形屬於合體象形,戰國文字至楷書字形皆屬於形聲。

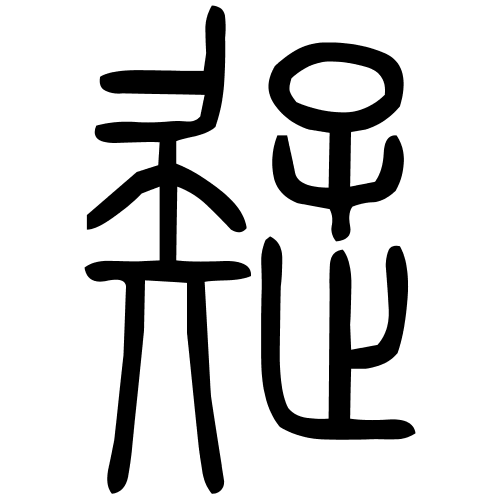

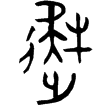

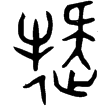

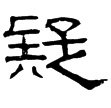

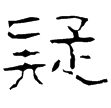

篆体字形

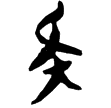

藤花榭本正篆

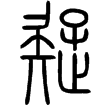

段注正篆

字形演变

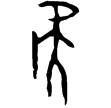

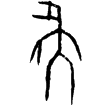

鄴初下.39.3(甲)

京都2540(甲)

明藏356(甲)

前6.21.2(甲)

前5.24.2(甲)

前7.19.1(甲)

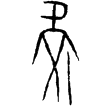

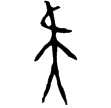

疑觶(金)西周早期

齊史疑且辛觶(金)西周早期

伯疑父簋蓋(金)西周晚期

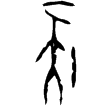

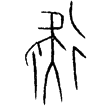

郭.緇.4(楚)

郭.語2.36(楚)

郭.唐.18(楚)

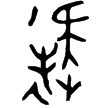

說文‧子部

廿六年詔權(篆)秦

老子乙前139下(隸)西漢

熹.易.坤文言(隸)東漢

武梁祠畫象題字(隸)東漢

楷書

附检字

惑也。从子、止、𠤎,矢聲。徐鍇曰:“止,不通也。𠤕,古矢字。反𠤎之幼子多惑也。”