達的说文解字解释

達

dá辵部 部 12画 U+9054

大徐本

卷别卷二下反切徒葛切頁碼第54頁,第7字續丁孫

𨔶

異體逹、達

行不相遇也。从辵羍聲。《詩》曰:「挑兮達兮。」

行不相遇也。从辵羍聲。《詩》曰:「挑兮達兮。」

达

達或从大。或曰迭。

達或从大。或曰迭。

附注鈕樹玉校錄:「《詩・子衿》:『挑兮達兮。』毛傳:『挑達,往來相見貌。』此云『不相遇』,與傳正相反。竊疑『行不』二字為『往來』之譌,蓋達未有作不遇解者。」

小徐本

段注本

章太炎说文解字授课笔记

「挑兮達兮」,往來也。今俗「挑達」意當作姚(易也)娧。

一往一來曰挑逹,(即《詩》之「挑兮達兮」),亦作佻㒓(?)。其作輕薄解者,當為「姚娧」,姚,易也。通達係雙聲,達非正字,即通字之借也。

挑達亦作佻㒓,一往一來之意也。作輕薄解者,當為姚娧,姚,易也。通達雙聲,達非正字,即通之假也。

白话解释

逹,行路而不相遇。字形采用“辵”作边旁,“羍”作声旁。《诗经》上有诗句唱道:“往来相见。”“达”,这是“達”的异体字,字形采用“大”作边旁。有的说法认为,“达”即是“迭”。

字形解说

甲骨文從止、羍聲;金文從辵、羍聲,戰國文字、篆文、隸書、楷書同;《說文》或體從辵、大聲,「大」當為「羍」之省,仍保留聲符的功能(但不兼義)。字從「止」或「辵」為義符,表示與行動有關;從「羍」為聲符,有兼義功能,依《說文》,「羍」字本義為「小羊」,似與「達」義無關,不過,從甲骨文來看,「羍」字像治病的石針。甲骨文「達」字用義同「撻」,與石針治病、針砭意義相關,因此「達」從「羍」聲應該有兼義功能。在六書中屬於形聲兼會意。

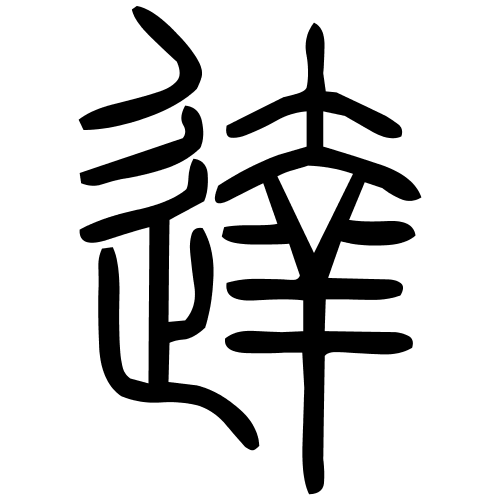

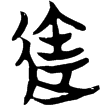

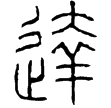

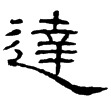

篆体字形

藤花榭本正篆

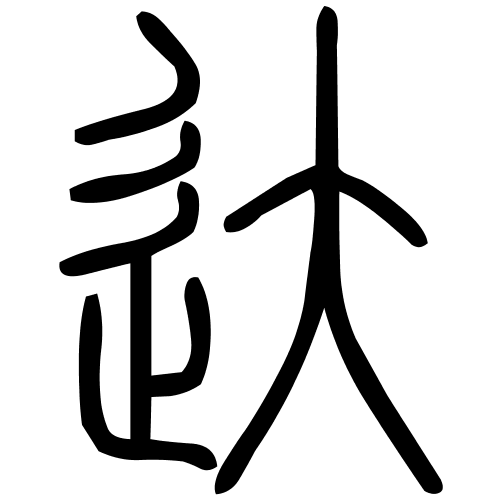

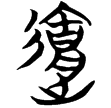

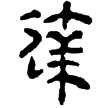

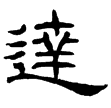

藤花榭本重文

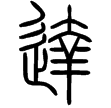

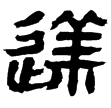

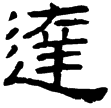

段注正篆

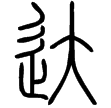

段注重文

字形演变

保子達簋(金)西周晚期

包2.119(楚)

包2.112(楚)

包2.121(楚)

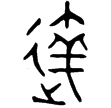

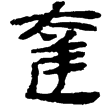

說文‧辵部

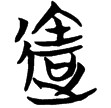

說文或體

泰山刻石(篆)秦

老子甲後207(隸)西漢

老子乙前40上(隸)西漢

西陲簡48.18(隸)西漢

禮器碑陰(隸)東漢

華山廟碑(隸)東漢

曹全碑陰(隸)東漢

楷書

附检字

行不相遇也。从辵羍聲。《詩》曰:“挑兮達兮。”(达)達或从大。或曰迭。