登的说文解字解释

登

dēng癶部 部 12画 U+767B

大徐本

卷别卷二上反切都滕切頁碼第50頁,第4字續丁孫

登

上車也。从𣥠、豆。象登車形。

上車也。从𣥠、豆。象登車形。

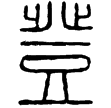

𧰍

異體𤼼

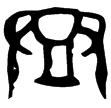

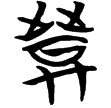

籒文登从𠬞。

籒文登从𠬞。

附注段玉裁注:「引伸之,凡上陞曰登。」「籀文省𧯭之肉,小篆併肉収省之。」徐鍇繫傳:「豆非俎豆字,象形耳……籀文登從収,臣鍇曰:兩手捧登車之物也。登車之物,王謂之『乘石』。」

小徐本

卷别卷三反切丹增反頁碼第147頁,第2行,第1字述

上車也。從癶、豆,爲登車形。

上車也。從癶、豆,爲登車形。

鍇注臣鍇曰:「登車亦刺癶,難也。豆非爼豆字,象形耳。」

反切………頁碼第147頁,第2行,第2字述

籒文登。從𠬞。

籒文登。從𠬞。

鍇注臣鍇曰:「兩手捧登車之物也,登車之物,王謂之『乘石』。」

章太炎说文解字授课笔记

凡从豆皆有高舉意,古以豎為豆。

凡从豆之字皆有高舉義。豆,豎也。

白话解释

登,上车。字形采用“癶、豆”会义。像踏板登车的样子。,这是籀文写法的“登”字,字形采用“収”作边旁。

字形解说

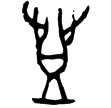

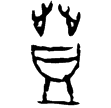

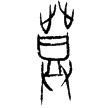

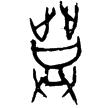

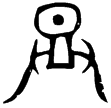

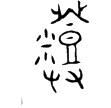

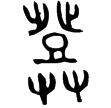

甲骨文字形或作「」,從?(

),表示雙腳;從廾(

),表示雙手;「

」為登車之石鼓,或謂之「上馬石」。字像雙腳踏上馬石,雙手以助之。甲骨文又或作「

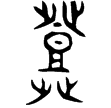

」,也是雙腳踏上馬石,而無雙手輔助。金文字形上下仍從?、從廾,而其中的上馬石則作「

」,與「豆」同形。戰國楚系文字或作「

」,仍從?、從廾,而上馬石之形省作「

」;楚系文字又作「

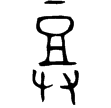

」,無廾,而上馬石則作「

」。秦系文字則作「

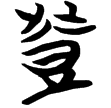

」,從?、從豆,且?作「

」,與「

」形近,而為篆文、隸書及楷書字形之所本。《說文》另收有籀文「

」,從廾,則與甲骨文及金文之構形同意。在六書中,甲骨文、金文、戰國楚系文字及《說文》籀文等之字形屬於會意附加實像,而戰國秦系文字、篆文及隸書、楷書等之字形,則屬於異文會意。

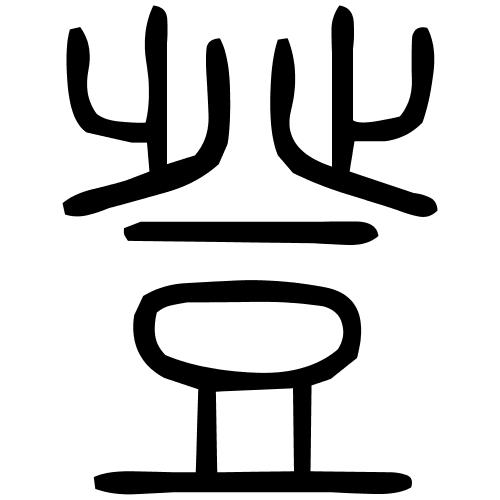

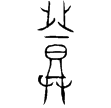

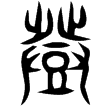

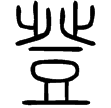

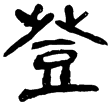

篆体字形

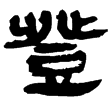

藤花榭本正篆

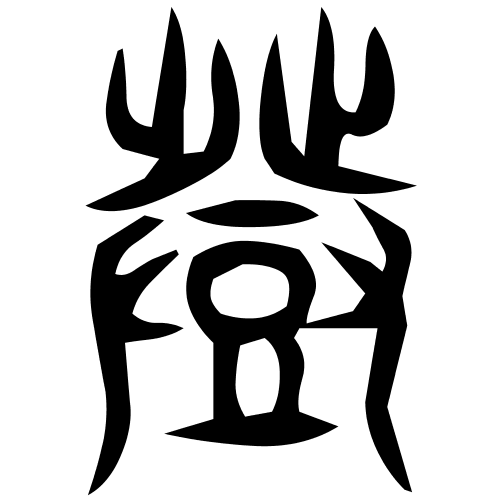

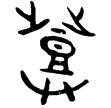

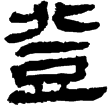

藤花榭本重文

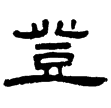

段注正篆

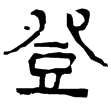

段注重文

字形演变

掇1.38.5(甲)

燕664(甲)

前5.2.1(甲)

續4.34.2(甲)

登串父丁觶(金)商代晚期

亞登簋(金)西周早期

𤼷鼎(金)西周早期

散氏盤(金)西周晚期

姬鼎(金)西周晚期

鄧孟壺蓋(金)春秋早期

鄧公簋蓋(金)春秋早期

十年陳侯午敦(金)戰國中期

望1.9(楚)

包2.26(楚)

說文籀文

說文‧癶部

睡.日甲12(隸)秦

繹山碑(篆)秦

相馬經6上(隸)西漢

馬王堆易10(隸)西漢

孔宙碑(隸)東漢

碩人鏡(隸)東漢

楷書

附检字

上車也。从癶、豆。象登車形。〔𤼼〕籀文登从𠬞。